冒険小説をきっかけに、考えてみました

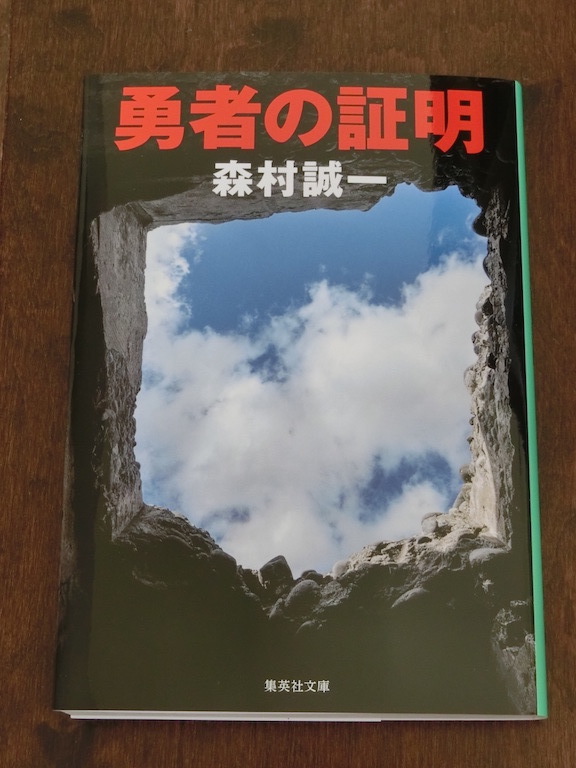

森村誠一氏の『勇者(ゆうしゃ)の冒険』。

今年、集英社文庫から文庫本が出ていますが、文庫化は4社目(!)という人気小説です。

これが、ちょっと風変わりな冒険小説で、戦争中のことを描いているんです。

主人公は、関東内陸部で生まれ育った13歳の少年。第二次世界大戦末期の昭和20年(1945年)7月末、ひょんなことから、3人の仲間とともに近所のドイツ人の少女ザビーネを長崎の祖父の元まで送り届けることになるのです。

一度、東京に出て、はるばる長崎に向かう行程ですが、アメリカ軍が空爆を繰り返す日本列島を列車で横断するという、なんとも無謀な旅に出ます。

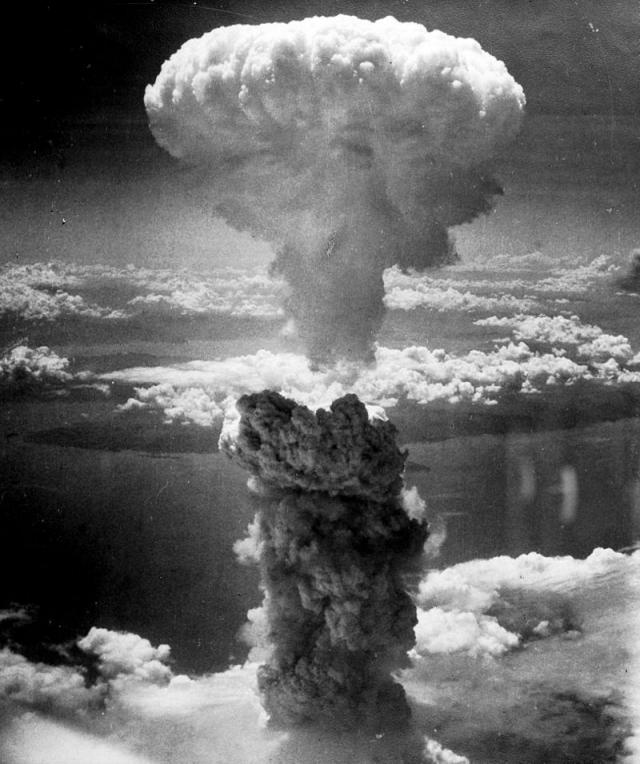

そうなんです、「7月末に旅に出た」ところに意味があって、途中、一行が広島を超えて岩国にさしかかると、広島市上空で原子爆弾が炸裂。

そして、めでたく長崎に到着した翌朝、長崎市上空でも原爆が炸裂するのです。

この小説は、戦争を知らない人だって、戦時下の庶民生活を「味わえる」ように書かれているので、若い人みんなに読んでもらいたい作品です。

少年たちの冒険も、軽快なタッチで書かれているので、読み物としてもとっても面白いです。

そして、わたしにとっても、いろいろと考える材料になったのですが、考えれば考えるほど、どうしても理解できないことが山積みとなりました。

とくに、原爆に関しては、まったく理解できないのです。

だいたい、どうして原爆を投下したんでしょうか?

1945年8月6日(月)午前8時15分、広島の上空で炸裂した「リトルボーイ」。そして8月9日(木)午前11時2分、長崎の上空で炸裂した「ファットマン」。

1945年8月6日(月)午前8時15分、広島の上空で炸裂した「リトルボーイ」。そして8月9日(木)午前11時2分、長崎の上空で炸裂した「ファットマン」。

(写真は、テニアン島で爆撃機B-29エノーラゲイに搭載される直前の「リトルボーイ」)

この二発は種類が違うので、どうしても二発をセットで落としてみたい事情があったのでしょうか。

ちょっと詳しい話になりますが、広島に落とされたのは「ウラン原爆」で、長崎に落とされたのは「プルトニウム原爆」。

広島のウラン原爆は、ウラン235という元素を使った核爆弾。天然のウラン238を濃縮した同位体を使い、爆薬でボンと核分裂の連鎖反応を起こさせるタイプです。

そして、長崎のプルトニウム原爆は、人工的な元素プルトニウム239を使った核爆弾。

そして、長崎のプルトニウム原爆は、人工的な元素プルトニウム239を使った核爆弾。

爆薬の衝撃波を「爆縮レンズ」で中心に向かわせ核分裂を起こさせるタイプなので、丸っこい形をしています。

(写真は、テニアン島で爆撃機B-29ボックスカーに搭載しようと組み立て中の「ファットマン」)

こちらのプルトニウム原爆は、前月16日に、ニューメキシコ州の砂漠で実験していたものと同じ型です。

ということは、プルトニウム(ニューメキシコの実験)のあとに、ウラン(広島)を落としたので、日本が降伏する前に、もう一度プルトニウムを落としてみたかった、だから、標的を小倉から長崎に変更しても落としてみたかった、ということでしょうか。

それにしたって、何十万人が一瞬にして焼け焦げ、命が助かったにしても生涯にわたって後遺症が残り、あるいは偏見や差別にさらされ「心の傷」を負うであろう、恐ろしい核兵器です。

それにしたって、何十万人が一瞬にして焼け焦げ、命が助かったにしても生涯にわたって後遺症が残り、あるいは偏見や差別にさらされ「心の傷」を負うであろう、恐ろしい核兵器です。

そんな兵器を、地球上の仲間に対して実際に使ってみたいと思うでしょうか?

(原爆の構造については、『原爆先生の特別授業 用語集』の「ヒロシマ型原爆(ウラン原爆)」と「ナガサキ型原爆(プルトニウム原爆)」を参照。上の写真は、長崎への投下の際、観測機B-29グレートアーティストから乗組員Charles Levyが撮影)

さらには、「原爆投下は正しかった」と正当化されるのも、まったく理解できません。

第二次大戦後、「原爆投下によって戦争終結が早まり、両国の市民も兵隊も無駄に命を落とすことがなくなったので良かった」と、大勢のアメリカ市民が信じ込んでいます。

けれども、どんな状況であったにしても、「殺戮が正しい」とは、いかなる理屈でしょうか?

そこで、先日、はたと気がついたことがありました。

原爆投下が正当化されるのは、「自分が悪かった」と認めたくないことがあるのでは? と。

このことに思い立ったのは、アメリカ南部の弁護士ブライアン・スティーヴンソンさんのインタビュー発言。

このことに思い立ったのは、アメリカ南部の弁護士ブライアン・スティーヴンソンさんのインタビュー発言。

彼は、Equal Justice Initiative(平等イニシアティヴ)という団体の創設者で、無実の罪で服役する死刑囚を何人も助けた実績のある方。その彼が、こうおっしゃったのでした。

今年4月、死刑囚として30年間独房につながれ、53人が処刑されるのを傍で見てきた黒人男性が、晴れて自由の身となった。だが、彼を逮捕し有罪に追い込んだ者は、誰ひとりとして謝罪しようとしなかった。たったのひとりも。

結局、彼らは、自ら非を認めて謝ることよりも、誰かを間違って極刑に処す方が心地よいのだろう、と。

(8月20日放映インタビュー番組『チャーリー・ローズ』より)

なんとも穏やかに発せられた激しい発言ではありましたが、たしかに、「謝罪する(apologize)」という行為は、自分の弱さ、欠点をさらけ出し、信用を失墜させるものかもしれません。

それで、謝る代わりに、「沈黙を保つ」もしくは「自分の行為を正当化する」ことになるのかもしれません。

たとえ、どんなに良心の呵責にさいなまれていても、「表の顔」で理屈を並べる、というような・・・。

けれども、いかなる正当化が世の中で成り立ったとしても、一番苦しいのは、実際に被害に遭われた方々でしょう。

けれども、いかなる正当化が世の中で成り立ったとしても、一番苦しいのは、実際に被害に遭われた方々でしょう。

多くの生存者が「死んだ方がましだった」と一度は思われた、と聞いています。

被爆者の方々が、国の費用で医療が受けられるようになったのは、敗戦から12年(!)もたった昭和32年(1957年)。

これも、最初のうちは「伝染病だ」「うつるから、あっちへ行け」と忌み嫌われていた被曝の諸症状が、ビキニ環礁の水爆実験(1954年)で被爆した第五福竜丸の「死の灰」事件をきっかけに知られるようになって、ようやく制定された原爆医療法です。

けれども、国が定めた「爆心地からの距離」や「対象疾患」に漏れた方々は多く、その後も長い闘いが続くことになりました。

「日本全体が空襲でひどい目に遭ったんだ」「被害に遭ったのは、お前たちだけじゃない」という考えが邪魔をして、核兵器の恐ろしさは、なかなか理解されない年月が流れたのでした。

(上の写真は、長崎市郊外の香焼島から松田 弘道が撮影、長崎原爆資料館 所蔵)

日系アメリカ人のスティーヴン・オカザキ監督の作品に『White Light / Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki(邦題:ヒロシマナガサキ)』というのがあります。

日系アメリカ人のスティーヴン・オカザキ監督の作品に『White Light / Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki(邦題:ヒロシマナガサキ)』というのがあります。

("White Light" poster by Home Box Office)

広島と長崎で被爆された方々と、原爆投下にかかわったアメリカ人へのインタビューを映画化し、62周年となる2007年にリリースされたものです。

その冒頭で、日本の若者にこう尋ねる場面があります。

1945年8月6日に何があったか知っていますか?

これに対して、原宿を行き交うティーンエージャーは、口々にこう答えるのです。

「いや、わかんない」「何かあったっけ? え、地震?」「わたし歴史って苦手」

自国の歴史を知らないのは、自分の生い立ちを知らないことと同じようにも感じるのです。

そして、残念ながら、歴史は学校の教科書では「実感」できません。

ですから、いろんな本を読んだり、映画やドラマを観たり、遺構や展示物を見学したりしながら、想像をめぐらせ、自分の中で育てていくものではないのかな? と思っているのです。

追記: わたしの大好きなイギリスのドラマに、『Foyle’s War(邦題:刑事フォイル)』というのがあります。

追記: わたしの大好きなイギリスのドラマに、『Foyle’s War(邦題:刑事フォイル)』というのがあります。

クリストファー・フォイルという刑事さんが、戦時下のイギリスで起きる難事件を次々と解決する「刑事モノ」なんですが、いよいよ、日本でも、8月30日(日)午後9時から毎週 NHK BSプレミアムで全28編を放映するそうですよ!

このドラマシリーズでは、第二次世界大戦時の庶民生活が描かれているので、「へぇ、イギリスでも物資に困ってたんだぁ」とか、「敵国ドイツに寝返った人もいるんだなぁ」とか、「かえって、戦争が終わって食べ物に困ったのねぇ」とか、いろいろと感心する場面も多いのです。

イギリスに加勢に来たアメリカ兵は、物資を潤沢に持っていたので、アメリカ兵と付き合って「わたしもアメリカに渡りたいわぁ」と憧れるヤングレディーもいたりして、「ないないづくし」はどこも同じ、と日本と比較してみたりするのです。

べつにドラマの宣伝をしているわけではありませんが、歴史を「実感」するには、これも良い材料ではないかと思うので、ご紹介いたしました。フォイル役のマイケル・キッチンさんが、また良い演技をしているんですよ!

Page Top

Page Top