和歌あれこれ その一:『万葉集』と『古今和歌集』

<エッセイ その221>

「二月は逃げる」といいますが、またたく間に今年も二か月半が過ぎ去ってしまいました。

旧暦では、二月・如月(きさらぎ)は、春。

弥生三月ともなると、もう春まっさかりですね。

今年は寒さが続き、なかなか梅も開花しませんでしたが、実際のお天気がどうであれ、季節を先取りする歌(和歌)の世界では、春爛漫です。

というわけで、前回のエッセイ『百人一首の世界』に引き続き、今回も和歌のお話をしてみたいと思います。

いえ、百人一首を一首ずつ吟味させていただいて以来、なぜか昔の和歌にハマってしまって、その後『万葉集(まんようしゅう)』『古今和歌集(こきんわかしゅう)』『新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)』と、初心者向けに解説された入門書を読んでおりました。

すると、これまで無縁だった古(いにしえ)の和歌にも少しずつ慣れてきて、「なんとなく自分に合う歌、合わない歌」というのがわかってきたのでした。

2019年5月「令和」という元号が定まったとき、わたし自身はアメリカに暮らしていましたが、元号の出典となった『万葉集』巻五「梅花の歌・序文」は広く知れ渡り、ちょっとした万葉集ブームになったと、もれ聞いておりました。

初春の令月にして、気(き)淑(よ)く風(かぜ)和(やわら)ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香(こう)を薫(くん)す

「初春のめでたい月、気はよく風やわらかで、梅は鏡の前に装う美女の白粉(おしろい)のように白く咲き、蘭は腰につけた匂い袋のような薫香を漂わせる」

こちらは、天平2年(730年)筑紫国・大宰帥(つくしのくに・だざいのそち)の公邸(福岡県太宰府市)で、大伴旅人(おおとものたびと)が開いた宴(うたげ)にて「これから皆で梅を題材に歌を詠みましょう」と書かれた序文の一部。

そこに集まった32名が、ほろ酔い気分で梅花や散りゆく梅の歌を詠む。しかも、前の人の歌を踏まえながら、順番に即興で詠んでいくというお約束。なんとも贅沢であり、酔いが覚めそうな饗宴でもありますね。

このとき、七名の身分の高い来賓客のあとに旅人が詠んだのは、こちらの一首。

我が園に梅の花散るひさかたの

天(あめ)より雪の流れ来るかも

「わが庭には、梅の花が散る。空からは、雪が流れて来るのだろうか」

初春なので、梅が散るには早い時期ではありましたが、心の中では、庭の梅はハラハラと白い花びらを散らせて、雪と見まごうばかり。

実は、この2年前、大宰帥に着任した旅人は、任官早々愛する妻の大伴郎女(おおとものいらつめ)を亡くします。

旅人は、妻の死を嘆き、妻の歌を詠み、「亡妻挽歌」というジャンルを築いた人物ともいわれます(挽歌は、亡くなった人を悲しみ悼(いた)む歌のこと)。

けれども、その翌年は、有名な「酒を讃(ほ)むる歌十三首」を詠んでいます。ここに二首をご紹介いたしましょう。

験(しるし)なき物を思(も)はずは一杯(ひとつき)の

濁れる酒を飲むべくあるらし

「物思いなどにふけるよりは、いっそ一杯の濁り酒を飲む方がよいだろう」

今の代にし楽しくあらば来(こ)む生(よ)には

虫に鳥にも吾はなりけむ

「この世さえ楽しかったら、あの世では虫にでも鳥にでも、われはなってしまおう」

奈良の京(みやこ)より遠く離れ、大事な人を次々と失う絶望を味わった旅人ですが、同時期に太宰府に赴任した山上憶良(やまのうえのおくら)など、歌人の仲間たちに支えられ、少しずつ心に余裕も生まれたようです。

憶良は、旅人の5歳年上で、旅人が大宰帥となる2年前に筑前(福岡県)国守として赴任。60代後半の憶良と旅人のベテラン歌人コンビは、「筑紫歌壇(つくしかだん)」を形成していきます。

上に出てきた「梅花の宴」は、「讃酒歌」の宴の翌年に開かれたもの。旅人の心も、ようやく上向きになった時期なのでしょう。

その昔、和歌は、宮廷で天皇や高官の前で披露されていました。日本語を漢字に当てて表記する、いわゆる「万葉仮名(まんようがな)」で書かれた和歌です。

それが、中国からの影響が強くなるにつれ、日本の役所でも公文書に漢語が使われるようになり、官人は中央から地方在任に至るまで、漢字、漢文、儒教の素養が必須とされました。

平城遷都(710年)後の奈良時代、中国では李白(りはく)や杜甫(とほ)といった唐の詩人が活躍した時期でもありますので、日本文学への影響も大きかったことでしょう。

公的儀礼の場では漢詩が披露されるようになり、それとともに和歌は、公的な場ではなく、私的な空間で楽しむものへと変化していきました。和歌を楽しむサロンでは、貴族のみならず、官人や僧侶、女房と、さまざまな身分・立場の歌人たちが、歌会や歌合(うたあわせ:互いの歌を競い合う集い)で実力を発揮しました。

もともと漢詩の後ろには、漢詩の内容をリフレインする「反歌(はんか)」という五七五七七形式の歌がつけられていましたが、この三十一文字(みそひともじ)の「短い歌」が漢詩(長歌)から独立して、「短歌」として楽しまれるようになったそう。

宮廷では漢詩が得意な方々も多かったでしょうが、「母国語で自由に和歌を詠みたい」という方が増えていったのは、自然な流れなのでしょう。

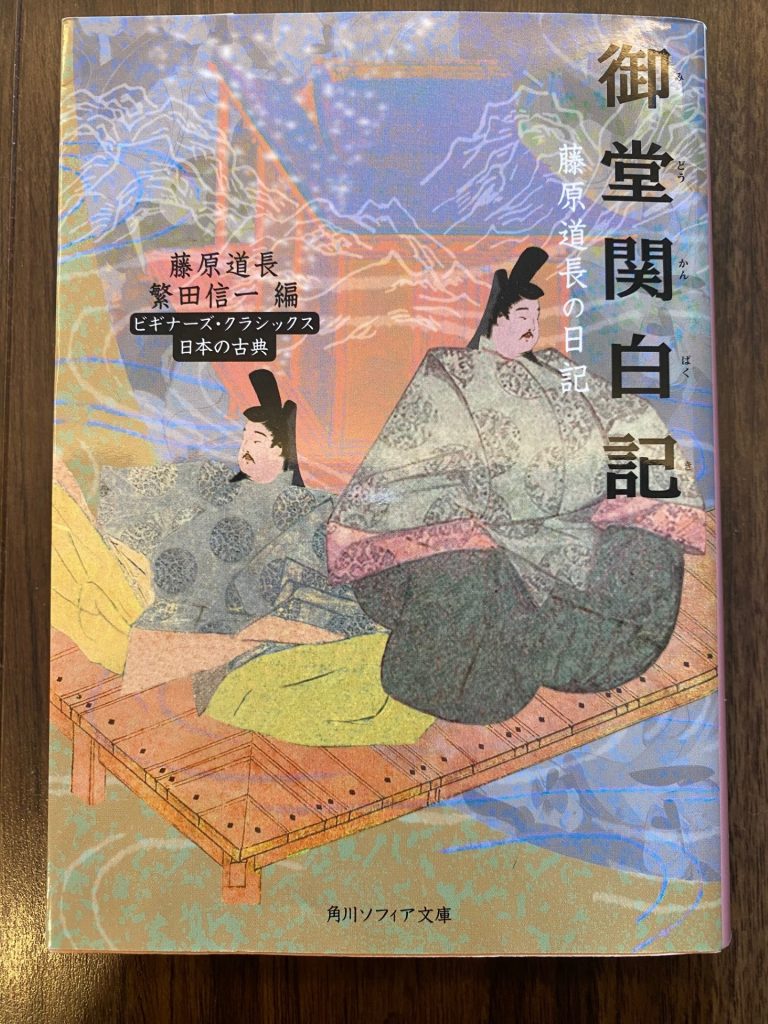

漢詩は、時が流れ平安時代でも貴族のたしなみではありましたが、摂関政治の代表格ともいえる藤原道長(ふじわらのみちなが)は漢文が得意ではなく、自筆の日記『御堂関白記(みどうかんぱくき)』には表現の間違いが多々見られるそうな!

ちなみに、当時の「日記」とは、宮廷での政(まつりごと)や儀礼を書き留めておき、一族の参考書にするという公的な意味合いが強かったので、公文書のように漢文で記されたようです。

奈良時代には、上に登場した大伴旅人や跡継ぎの大伴家持(おおとものやかもち:万葉集の撰者のひとり)など、『万葉集』を代表する歌人たちが次々と登場し、その歌心は後世へと脈々と受け継がれていきました。

旅人が詠んだ白梅のように、平安時代の『古今和歌集』にも、梅を詠んだ美しい歌が採られています。

花の色は雪にまじりて見えずとも

香(か)をだに匂(にほ)へ人の知るべく

小野篁(おののかむら)

「花の色は雪に混じって見えなくても、せめて香りだけでも匂ってくれ。人が知ることができるように」

こちらは「冬の歌」として採られていて、冬の寒さの中で咲いた白梅に抱く愛情と、「早く春がくればいいのに」と春への憧れを描いた歌とのこと。「人の知るべく」の「人」とは、自分のことを置き換えて表現しているそうです。

花が咲くのを待ち望む感情表現が、ストレートでいいですよね。

もうひとつ、梅の香を詠んだ歌がこちら。

春の夜の闇(やみ)はあやなし梅の花

色こそ見えね香(か)やは隠(かく)るる

凡河内躬恒

「春の夜の闇は道理に合わない。梅の花は色は見えないけれども、香りは隠れるだろうか。いや、はっきりと香ってくるよ」

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)は、醍醐天皇の命により編纂された『古今和歌集』の撰者四名のひとり。

梅の花を包みこむ「夜の闇」を擬人化して、「隠したところで花は香ってくるのだから、野暮なことはしなさんな」と詠んでいるのです。

わたし自身も、先日福岡城の梅園を訪れたとき、花々が目に入る前に甘い香りが鼻をくすぐり、「梅園は近い」と思わず坂を駆け上りました。なるほど、花の香はどうやっても隠せない!

躬恒や篁の歌のように、平安時代前期に編纂された『古今和歌集』の頃になると、奈良時代のように梅の花(とくに白梅)をめでたり、雪と見立てたりするよりも、梅の香を楽しむ歌が増えてくるそうです。

それから時は流れ、「花といえば桜」と、梅よりも桜の人気が高くなっていくのです。

桜を詠んだ『古今和歌集』の歌の中で、個人的に一番好きなのは、前回もご紹介した紀友則(きのとものり)の一首。

ひさかたの光のどけき春の日に

しづ心(こころ)なく花の散るらむ

紀友則

「日の光がのどかな春の日に、どうして落ち着きなく桜の花は散るのだろうか」

花は「落ち着いた心もなく」と擬人化されていますが、リズムよく流れる言葉には理屈っぽさもなく、読む人の目の前にはハラハラと舞い散る花びらが浮かんできます。

こちらは『百人一首』にも採られ、桜の歌ではもっとも有名なものでしょう。紀友則は『古今和歌集』の撰者のリーダー格という実力者でしたが、編纂完了を待たずして没しています。

一方、年上の従兄(いとこ)友則に誘われて撰者となった紀貫之(きのつらゆき)は、こんな不思議な桜の歌を詠んでいます。

桜花(さくらばな)散りぬる風のなごりには

水なき空に波ぞ立ちける

紀貫之

「桜の花が散ってしまった風の名残(なごり)として、水のない空には余波(なごり)が立っていることだなぁ」

この歌は、桜の木を地面から見上げ、舞い散る白い花びらが、空という広大な水面(みなも)に立つ白い波のように見える、と詠んでいるのです。

自分が立つ地上は、空という水面を見上げる水底(みなそこ)。見上げると、水面にはチラチラと波の泡のように花びらが浮かんでいるよ、という歌。

空を「水底から見上げた水面」にたとえて、「水なき空」と表現したユニークな視点。何度か読みなおして初めて、その斬新さに気づいたのでした。

まさに、青空をバックに大きな桜の木を見上げる、現代のカメラアングルのようではありませんか!

以上、三首をご紹介した『古今和歌集』ですが、明治期に入ると「古くさい」と毛嫌いされるようになります。

とくに明治を代表する歌人・正岡子規(まさおかしき)は、古今和歌集そのものや紀貫之、凡河内躬恒の歌を「くだらない!」と酷評したことで知られます。

明治期といえば、世の中すべてが、新しいものを追い求めていた時代。文化・芸術においても、平安貴族の歌から脱却しよう! という反動が出たのでしょう。

けれども、個人的には、『古今和歌集』にもユニークな視点や斬新な表現も多々あり、学びは大きいと思っているのです。

というわけで、次号に続きます。

次回は『新古今和歌集』を取り上げてみましょう。

Page Top

Page Top