和歌あれこれ その二:『新古今和歌集』

<エッセイ その222>

連日、桜の開花はまだか、満開はいつかと、列島じゅうが大騒ぎ。

アメリカに長く暮らしていたわたしからすると、花が咲くことにこんなに人々の関心が集中する風流な国は、日本くらいではないかと思っているのです。

それほど、日本人の心には桜の淡いピンクが深く刻まれているのでしょう。

というわけで、今日は、前回のエッセイ『和歌あれこれ その一:「万葉集」と「古今和歌集」』の続編として、『新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)』のお話をいたしましょう。

またまた和歌の話題となりますが、どうぞお付き合いくださいませ。

『新古今和歌集』は、鎌倉時代の初頭、1205年に成立した八番目の勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう:天皇・上皇の命で編纂された歌集)です。

初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の成立(905年)より、300年。

藤原定家(ふじわらのていか)の歌に衝撃を受け、彼の歌風を熱心に学んだ後鳥羽院(ごとばいん)の命により編纂されました。定家など数名の撰者が任命され、『万葉集』やそれまでの七代勅撰和歌集に採られなかった歌を撰ぶ原則で、膨大な撰歌の作業が行われます。

が、実質的には、後鳥羽院が幾度となく手を加え、院自身の親撰ともいえる約二千首の歌集となります。

この『新古今和歌集』の時代になると、和歌には決まりごとが多くなってきます。

たとえば、本歌取(ほんかどり)というのがあります。

『万葉集』の頃より詠まれた古(いにしえ)の歌に精通し、古歌(本歌)から一句、二句と拝借して、これに自分の表現を加えて新しい一首とする技法です。

平安時代も末期になると、だんだんと新しい表現を生み出すことが難しくなり、古歌より言葉を転用する本歌取が生まれます。これには藤原俊成(ふじわらのとしなり)・定家の父子が中心的な役割を果たし、とくに定家の右に出るものはいなかったそう。

そして、「本意(ほい)」の体系も生まれます。

本意というのは、和歌に詠む事物をどう扱うか、という決まりごとのこと。たとえば、富士山には必ず煙が立ち、吉野山といえば桜を詠む。恋といえば辛く、忍ぶ恋を描く、といった決めごとです。

もちろん、富士山にはいつも煙が立つわけではないし、吉野山は檜の名産地でもあり、奈良・東大寺の建立にも使われます。恋は、めでたく成就することもあります。けれども、そうでなければ「〇〇らしくない」からと、決めごとの体系ができあがっていくのです。

吉野山といえば桜を思い浮かべ、恋の歌を詠めば、「我が袖(そで)は涙で濡れ、凍って霜になるよ」といったパターン化された表現が生まれる。現代の読み手からすると、不自然ささえ覚えます。

そんな中にあって、異彩を放つのが、寂蓮(じゃくれん)と西行(さいぎょう)。出家して俗世を離れた彼らの歌には、独創性が見られます。

まずは、寂蓮の秋の歌をどうぞ。

村雨(むらさめ)の露(つゆ)もまだひぬ真木(まき)の葉に

霧(きり)立ちのぼる秋の夕暮れ

寂蓮

「今しがたの通り雨(とおりあめ)が残した水滴も乾かない真木(まき)の葉のあたりに、霧が白く立ちのぼる、秋の夕暮れよ」

単に目の前の情景を詠んだだけのようにも感じられますが、こちらは『百人一首』にも採られた名歌です。

そう、「カメラワーク」が巧みなんです。

さあっとにわか雨が通り過ぎていく。雨は真木(常緑樹)の葉に露を残して去り、ぐっとズームインしたカメラは葉の上の小さな露をとらえる。

しだいにレンズはズームアウトして山全体をとらえ、地面から立ち昇る白い霧を写し出す。あたりはかすかな光を残し、秋の夕暮れであることを示して締めくくる。

寂蓮は、杉や檜の常緑樹を「秋の山」として詠んでいますが、ことさらに色とりどりの紅葉を題材としないことで、静寂感の伝わる水墨画のような一首になっています。

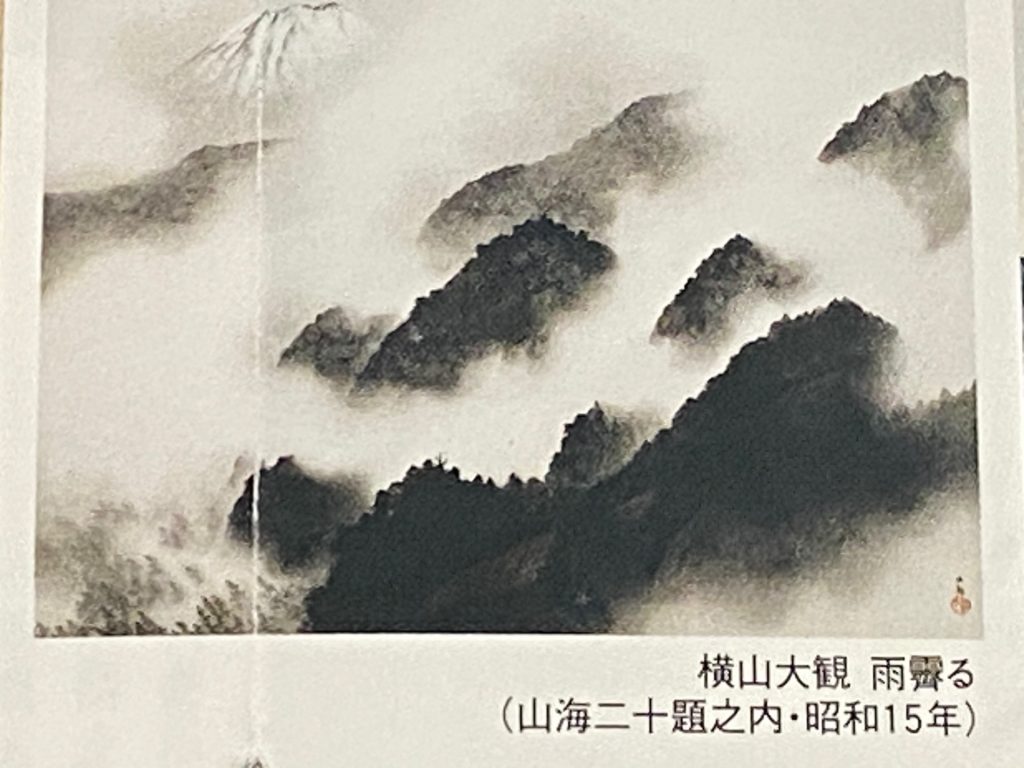

水墨画といえば、日本画家・横山大観(よこやまたいかん)の『雨霽る(あめはる)』という名作を思い浮かべます。

大観が好きな富士山を背に、手前には霧立ちのぼる山々。それまでの日本画の伝統を破り、輪郭を描かない「朦朧体(もうろうたい)」で表現された霧は、まさに寂蓮の秋の夕暮れに通じるものがあります。(島根県安来市の足立美術館所蔵。写真は同美術館カタログより)

30歳代で出家した寂蓮の俗名は、藤原定長(ふじわらのさだなが)。藤原定家の年長の従兄(いとこ)で、『新古今和歌集』の撰者ともなりましたが、完成を待たずして没しています。

そして、もうひとりご紹介したい歌僧は、かの有名な西行(さいぎょう)。

『新古今和歌集』にも優れた歌がたくさん採られていますが、同じく「秋の歌」といえば、こちらでしょうか。

心(こころ)なき身にもあはれは知られけり

鴫(しぎ)たつ沢の秋の夕暮れ

「ものの情趣を解さない私のような者にも、この情景の深い趣(おもむき)は、しみじみと感じられることだ。鴫が飛び立つ沢辺の、秋の夕暮れよ」

静寂に包まれた沢のほとりには、餌をついばむ鴫の姿。突然、鴫は鋭い鳴き声を上げ、大きな羽音を立てて飛び立って行く。あとには再び、夕暮れの沢に静寂が戻る。

「心なき身」である自分でさえ、しみじみとした趣を感じる。そんな自分に、驚きを感じている、という歌。

こちらは、西行の自信作。当時、下の句の情景描写は高く評価され、後世にも影響を与えたそうですが、上の句に対しては賛否両論。そもそも作者自身の姿を歌に投影するのは、押しつけがましい、との反発もあったそう。

が、自身の内面を臆することなく表現する。それが、西行の魅力のひとつなのかもしれません。

西行の俗名は、佐藤義清(さとうのりきよ)。父方の祖先は、平将門の乱(940年)を平定した勇者・俵藤太秀郷(たわらとうたひでさと)。奥州平泉で栄華を極めた藤原三代は、秀郷の子・千晴の子孫。

千晴の弟・千常の血筋となる義清は、曽祖父の代より左衛門尉(さえもんのじょう)として朝廷に出仕し、佐藤氏と名乗ります。紀ノ川沿いの「田仲の庄(現・和歌山県那賀郡打田町)」に肥沃な荘園を持つ、裕福な家柄です。

母方の祖父・源清経は、蹴鞠(けまり)と今様(いまよう:流行歌謡)の名手。美濃で見染めた遊び女(あそびめ)の声に惚れ込み、彼女と養女を京に連れ帰り同棲。この養女・乙前は、今様に熱中した後白河法皇の師匠となります。

父方の裕福な家柄からは、武芸や乗馬に秀でた勇者の才、母方からは、今様や蹴鞠と芸能の才を受け継いだ、義清(西行)。

十八歳で兵衛尉(ひょうえのじょう)に任官し、華々しく北面の武士(ほくめんのぶし:院の御所を警備する武士)として鳥羽院に奉仕するかたわら、貴族・徳大寺家の家人(けにん:貴族の家臣)もつとめます。この頃、和歌にも頭角を現します。

徳大寺家は、鳥羽天皇・中宮の待賢門院璋子(たいけんもんいん しょうし)の実家で、彼女は崇徳天皇、後白河天皇の母となった方。義清は密かに想いを寄せていた、とも伝えられます。

理由は明らかではありませんが、妻子もある前途有望の若き武士・義清は、突如として23歳で出家します。僧名は、円位。西行というのは、号(ペンネーム)です。

出家後は、京の東山、北山、大原、嵯峨野と、山里に草庵を結び、高野山で修行をした壮年期には、山岳信仰の根本霊場・大峰山(おおみねさん)でも厳しい修行を積みます。その後、高野山を降りて、伊勢に暮らしたこともあり、好んで海の歌を詠んだりしています。

生涯旅を愛した西行は、幾度も吉野山を訪れ、30歳頃には一族に挨拶をするため陸奥(みちのく)へ長旅に出たり、弘法大師の遺跡巡礼のため四国を旅したりと、流浪の生き方を選びます。

出家の際は、別れを惜しんで駆け寄る幼い娘を縁側から蹴り落とした、という有名なエピソードが残る西行(鎌倉中期の『西行物語絵巻』)。

まさに、俗世を捨て、自由を愛し、歌を愛し、孤独に耐えながらも人生を謳歌する、そんな覚悟の表れだったのでしょう。

が、こんな孤独な冬の歌も残しています。

寂しさにたへたる人のまたもあれな

庵(いおり)ならべむ冬の山里

「このような寂しさに耐えている人が、ほかにいたらいいのに。そうしたら、一緒に庵を並べよう、この冬の山里で」

そんな人がいたら、世俗を離れた者同士、互いに心がわかり合えるだろうに・・・と、自由人であるがゆえの孤独と、孤高に生きる誇りをストレートに表現します。

西行が生きた平安末期は、平氏と源氏の戦乱の世。平家に焼き払われた奈良・東大寺を再建しようと、陸奥の覇者であり、同族の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)の元へと資金調達の旅に出ます。

その際、詠まれたのが、こちらの歌。

年たけてまた超ゆべしと思ひきや

命なりけり佐夜(さや)の中山

「年老いて、また超えるだろうと思っていただろうか。まったく命があったからなのだな。今こうして超える佐夜の中山よ」

このとき西行は69歳。「佐夜の中山」は遠江(静岡県)の東海道の難所で、西行はこれより40年ほど前に、陸奥への旅の途中にこの地を通ったことがあります。ここを超えられるのは、命があったからなのだなぁ、と率直な感想を述べています。

途中、鶴岡八幡宮で源頼朝(みなもとのよりとも)と会見し、頼朝に請われて歌道や弓馬の話をした西行は、引き出物にと銀製の猫をいただいたそう。が、何を思ったのか、それを門の外で遊ぶ子どもたちに与えた(!)という記述も残っているそう(『吾妻鏡(あずまかがみ)』文治二年(1186年)八月十五日の条)。

西行は、月と花をこよなく愛する歌人ともいわれます。

平安時代の末期ともなると、花とは、桜のこと。この頃の桜とは、ソメイヨシノではなく、山桜。濃い緑の木々に混じって、凛と立つ満開の山桜。そんな艶やかな姿に心を奪われたようです。

西行の歌は膨大な数に上りますが、その一割は、桜が詠まれます。とくに、吉野山の桜には特別な思い入れがあったようで、こちらの名歌があります。

吉野山去年(こぞ)の枝折り(しをり)の道かへて

まだ見ぬかたの花をたづねむ

「この吉野山で、去年枝を折って目印をつけておいた道を変え、まだ見ていない方面の花を探しに行こう」

桜の花に対しては、執着ともいえるくらいの愛情とドキドキ感を抱いた西行。それは恋愛にも似たもの、ともいわれます。

若い頃には、かの有名な歌を詠んでいます。

願はくは花の下(した)にて春死なむ

その二月(きさらぎ)の望月(もちづき)のころ

「願わくば、満開の桜の花の下で、春に死にたい。お釈迦さまが入滅なさった二月十五日の満月のころに」

その願いどおり、河内国(大阪府)弘川寺にて、桜と月に見守られながら73歳で永眠します。

七十年にわたる自分の人生の万感を込めて、こんな歌も詠まれています。

風になびく富士の煙(けぶり)の空に消えて

行方(ゆくへ)も知らぬわが思ひかな

「風になびく富士の煙は、空に消えて行方も知られない。ちょうどそのように、私の思いも、行方がわからなくなることだ」

わが人生、歌いたいものは、すべて歌い切った。そんな歌人の生涯を締めくくる一首ともいわれます。

「仏を一体つくるのと同じように、歌を一首詠む」という西行の歌は、素人にもわかりやすく、彼の心がノミの彫りあとのようにくっきりと浮かんでいるようにも感じます。

というわけで、なんともざっくりと三回にわたって和歌を取り上げてみました。

古来、和歌は、心に浮かんだものを表す、美の文学。

西欧とは異なり、日本の美は、対象に属するものではなく、それを感じる人の心の中に存在するもの。

紀貫之が記した『古今和歌集』の仮名序にもあるように、「心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて言ひ出せる」もの(歌)。それが、美の表現。

心にあるものですから、美は完全なものではない。そんな不完全の美、欠如の美という意識が生まれ、能楽や茶道、華道といった中世芸術の土台ともなりました。(昨年亡くなった美術評論家・高階秀爾(たかしなしゅうじ)氏著『増補 日本美術を見る眼〜東と西の出会い』(2009年、岩波現代文庫)より「日本美の個性」を参照)

何も知らない初心者なりに、好きな歌に出会う、今日この頃。

まずは「いいなぁ」と思うことが第一歩でしょうか!

<和歌に関する、おもな参考文献>

佐佐木幸綱氏著『万葉集』(100分 de 名著ブックス)NHK出版、2015年

中島輝賢氏編『古今和歌集』角川ソフィア文庫、2007年

小林大輔氏編『新古今和歌集』角川ソフィア文庫、2007年

谷知子氏編『百人一首』角川ソフィア文庫、2010年

<西行に関する参考文献>

寺澤行忠氏著『西行 歌と旅と人生』新潮選書、2024年

故・白洲正子氏著『西行』新潮文庫、1996年

いずれも初心者にもわかり易く、平易に書かれた本ですので、お勧めです。

故・白洲正子氏は、幼少より能を習い、能楽、骨董、文学に通じた風流人で、流麗な文章で芸能・古典を説く随筆家。彼女は、知れば知るほど「西行の謎は深まるばかり」と書いているのですが、これはまさに西行という人物の真髄をついた言葉なのかもしれません。

Page Top

Page Top