母の好きだったマリー・ローランサン

フランス生まれの女流画家で、フワフワっとした女性たちの絵で有名な方ですよね。

母も若い頃から好きだったと聞いていたので、展覧会があると知り、美術館に足を向けました。

母のマンションのある街の海岸通り、海から潮が上がってくる運河沿いにある新しい美術館です。

母のマンションのある街の海岸通り、海から潮が上がってくる運河沿いにある新しい美術館です。

わたしの目を通して、母も絵を楽しんでくれるかな、と願いながら。

美術展には、マリー・ローランサン美術館から借り受けた約100点が展示されていて、画家として有名になる前の作品から円熟期まで、生涯にわたる変遷を網羅しています。

冒頭にも書きましたが、彼女は「フワフワっとしたパステルカラーの人物画」で有名な画家。

けれども、二十歳の頃に描いた自画像を見てびっくり。

なぜって、「この人って暗い!」と真っ先に感じてしまったから。

まっすぐに観る者をにらむようなお顔の背景は、暗い茶色。

この配色からは、後年のパステルカラーの華やかさなんて、まったく想像もつきません。

その5年後に描かれた『果物かご』という静物画だって、濃い茶色が基調になっていて、かごに盛られた果物も茶褐色。唯一色味があるのは、灰青色(はいせいしょく)の桃らしき果物だけ。

この人は、うまいんだけど、きっと「ネクラ」なんだろうと確信してしまったのでした。

けれども、そんな暗さも、パリで活躍するジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソといった画家仲間に感化され、だんだんと影を潜めます。

けれども、そんな暗さも、パリで活躍するジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソといった画家仲間に感化され、だんだんと影を潜めます。

ピカソの住む安アパート『洗濯船』は、当時の画家たちのエネルギーの源であり、マリー・ローランサンにとっては、ギヨーム・アポリネールという美術評論家と出会い、恋に落ちた場でもありました。

絵にも変化が現れ、ピンクやグレー、白といった明るい色が登場するのです。

そして、同じくらい意外だったのは、彼女には「亡命時代」があったこと。

アポリネールと別れた彼女は、第一次世界大戦が始まる少し前にドイツ人の男爵と結婚したために、国籍はドイツとなり、そんな関係で「敵国人」のレッテルを貼られて、故郷のフランスから中立国スペインに亡命しなければなりませんでした。

この亡命時代には、『王女』という題名で貴婦人を描いたりして、題材は華やかなんですが、その実、どの作品にも「かごにとらわれた鳥」のような翳りが感じられるのです。

そう、色味はパリで描いていたときのようにパステル系なんですが、なんとも顔をそむけたくなるような、深い憂いとか、哀しみを感じてしまうのです。

ですから、亡命時代の作品を集めた部屋からは、さっさと退散してしまいました。

そんな暗い亡命時代を経て、離婚してパリに戻った彼女には円熟期が訪れるのですが、きっとこの方は、えらく正直なんでしょう。

そんな暗い亡命時代を経て、離婚してパリに戻った彼女には円熟期が訪れるのですが、きっとこの方は、えらく正直なんでしょう。

パリに戻った喜びと開放感、そして社交界の方々からもてはやされる一流画家としての自信が、一気に開花するのです。

一般的に「マリー・ローランサン」と認識されている作品も、この頃のものが多いのだと思います。

パステルカラーの女性や少女たち、そして大好きな馬や犬といった動物が、屈託なくのびのびとカンヴァスの中でポーズを取るのです。

わたしの一番好きな作品は、1940年に描かれた『アルルキーヌ(女道化師)』。

わたしの一番好きな作品は、1940年に描かれた『アルルキーヌ(女道化師)』。

フワフワとした清涼感とともに、力強いデッサン力も感じられ、バランスの良い作品だと思うのです。

なんとも愛らしい乙女の華やかさや生命力も、うまくとらえられているのです。

この絵を母の部屋に飾ろうと、小さな額も買いました。

展覧会は、数少ない木版画や、アフリカの偶像を思わせるキュービズム風の人物画など、マリー・ローランサンとしては珍しい作品も紹介していました。

パリで彼女に出会った堀口大學が編んだ『マリイ・ロオランサン詩畫集』(1936年刊行)など、日本での出版物も展示され、充実した企画です。

学校時代に陶器の皿に絵付けした女性の横顔などは、彼女が画家として確たる才能を持っていたことを裏付けるもので、とっても興味深いものでした。

なんといっても、線が美しい。

皿の絵付けは、当時の「良家の子女」の心得だったそうですが、「おめかけさん」だったお母さんと二人暮らしだったわりに、いい学校で学んだ彼女はラッキーだったのかもしれません。

-211x300.png) ひとりの画家であっても、いろんな時代背景や内面を経て、たえず作風は変わっていくもの。

ひとりの画家であっても、いろんな時代背景や内面を経て、たえず作風は変わっていくもの。

ましてや、女性の芸術家は、いい意味で無防備で、自分をさらけ出す術(すべ)を知っている。

「マリー・ローランサン=パステルカラー」なんて固定概念は持ってはいけないんだなぁ、と深く反省するのです。

そんな充実の展覧会を出るころには、大作の映画を鑑賞したみたいに、満足感と快い疲労を覚えたのでした。

ひとりの芸術家という物語に触れて。

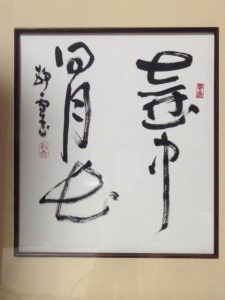

ふと思い出すのは、書家の母のこと。

元気な母と最後に過ごした昨年の6月、壁にかかった自分の書を見ながら、母が悲しそうに言ったんです。

元気な母と最後に過ごした昨年の6月、壁にかかった自分の書を見ながら、母が悲しそうに言ったんです。

「もうこんな風には書けないのねぇ」と。

わたしは、一緒にいた父がふと顔を上げるほどの厳しい口調で、「絶対にそんなことはない!」と断言しました。

もちろん、前とまったく同じようには書けないでしょう。けれども、それは「どっちがいいか?」の問題ではなく、作者の経験や精進の積み重ねとともに作風が変わっただけなんだ、と思っているのです。

そう、逆に、いつまでも同じ作風を繰り返す人は、成長がない証拠ではないか、とも。

近頃、世の中には「時短(時間短縮)」という言葉が行き交っているでしょう。けれども、年月を経て初めて会得する何かがあって、それが「体が覚えるまで精進する」ことなんじゃないでしょうか。

わたしのヘタクソな説明を酌(く)んでくれたのか、その翌月の展覧会には、母としては斬新な作風に挑戦したようでした。

わたしのヘタクソな説明を酌(く)んでくれたのか、その翌月の展覧会には、母としては斬新な作風に挑戦したようでした。

母が病に倒れて、その作品について語ることはできませんでしたが、「すごいねぇ」と、心の中で感嘆の声を上げたのでした。

追記: マリー・ローランサンの絵の題名は、以下のとおりです(上から順番に)。

『三人の若い女』1953年(マリー・ローランサン美術館蔵)*1

『読書する女』1913年頃(同上)*2

『シャルリー・デルマス夫人』1938年(同上)*2

『アルルキーヌ(女道化師)』1940年(同上)*2

1923年(40歳)頃のマリー・ローランサン(同上)*1

写真出典:

*1は、長崎県美術館 企画展『愛の軌跡 マリー・ローランサン展』案内ページより

*2は、美術展で購入した絵はがきを撮影

ちなみに、母の書には、こんなことが書いてあります。

掛け軸は、「我獨天涯聴夜雨(我、天涯獨り夜の雨を聴く)」

「わたしは故郷を遠く離れた地で、ひとり静かに夜の雨を聴いている」

色紙の方は、「壺中日月長(こちゅう、じつげつながし)」

「世俗を離れた別天地(壺中)では、穏やかに時間が流れている」という禅語だそうです。

Page Top

Page Top