食料生産の次の一手:お肉は培養しましょう!

Vol. 221

2月といえば、豆まきの豆や恵方巻、バレンタインデーのチョコと食べ物を思い浮かべます。そんな今月は、食料生産にスポットを当ててみましょう。話題は変わって、第2話には、火星探査も続きます。

<第1話:ちゃんと食べてる?>

食べ物といえば、ハンバーガーやピザを思い起こすアメリカ。そんなジャンクフード王国には、こんなエピソードがあるのです。

毎年2月になると、スポーツ最大のイベント「スーパーボウル」が開かれます。アメリカンフットボール・リーグ(NFL)のチャンピオンを決める試合ですが、白熱するゲームもさることながら、試合中に流れるテレビコマーシャルも例年の話題となっています。翌月曜日には、オフィスの雑談(water cooler conversation)として人気トピックとなりますので、トイレに立つ暇がないくらいにテレビ画面に食らいつき、コマーシャルを鑑賞しなければなりません。

そんな試合中継の際、ビールのお供として一番人気なのは、チップス。ポテトチップやコーンチップと実にさまざまな種類が出回っていますが、三角形のコーンチップにワカモレ(guacamole:アボカドをつぶして味付けしたディップ)のコンビは、もっともポピュラーかもしれません。(Photo from dash-diet-collection.com)

そんな試合中継の際、ビールのお供として一番人気なのは、チップス。ポテトチップやコーンチップと実にさまざまな種類が出回っていますが、三角形のコーンチップにワカモレ(guacamole:アボカドをつぶして味付けしたディップ)のコンビは、もっともポピュラーかもしれません。(Photo from dash-diet-collection.com)

「スーパーボウル」の日には、全米で相当量のコーンチップとワカモレが消費されるそうで、チップスをひとつずつアメリカ大陸に並べてみると、西海岸から東海岸を2往復半できるとか。そして、つぶされるアボカドときたら、実に2億7千万個。フットボールフィールドの右のゴールから左のゴールを埋め尽くすと、152センチの身長の人が頭まで埋まってしまうとか!

恐ろしきチップスの魅力ですが、このスーパーボウルの「チップスとワカモレ」が象徴するものは、ひとつにアメリカ人の偏食・悪食ということもあります。が、もっと大きなスコープで考えると、世界の食料の危機的状況というのもあるかもしれません。

先月、イギリスの有名な医学誌ランセット(Lancet)が、人類の食料に関する研究結果を発表しています(Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, Lancet 2019; 393: 447-92, published online on January 16, 2019)。

先月、イギリスの有名な医学誌ランセット(Lancet)が、人類の食料に関する研究結果を発表しています(Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, Lancet 2019; 393: 447-92, published online on January 16, 2019)。

これによると、過去50年に人類が営んできた食料生産は、栄養的にも世界全体の人口を支えられるものではないし、気候変動(climate change)を助長して環境を圧迫し、地球上の生物の多様性(biodiversity)を破壊する一因ともなっている。おかげで、10億人がお腹を空かせる一方、20億人が間違ったものをたらふく胃袋に詰め込んでいる状況で、現行の食料生産のあり方を見直さなければ、地球とそこに住む人類にとって、大変なことになるよ、と警鐘を鳴らしているのです。

なにせ現状では、地球上の土地の4割が食料生産に利用され、温室効果ガスの3割を放出し、真水の7割を消費している。そんな大規模な営みであるにもかかわらず、多くの国では栄養失調が顕著であり、富める国では食品廃棄や生活習慣病が問題となるなど、人々の栄養摂取は、まるでなっていない。

たとえば、タンパク源ひとつをとっても、牛肉などの赤肉(red meat)の摂取量を現在の半分にして、豆類(legumes)の摂取を倍にするなど、根本的な見直しが必要である。具体的には、一日2500キロカロリーのエネルギー摂取量とすると、牛肉や豚肉の赤肉は一日平均14グラム、鶏肉は29グラム、一方、大豆や豆類は100グラムが理想的である、と(Table 1: Healthy reference diet, with possible ranges, for an intake of 2500 kcal/day)。

たとえば、タンパク源ひとつをとっても、牛肉などの赤肉(red meat)の摂取量を現在の半分にして、豆類(legumes)の摂取を倍にするなど、根本的な見直しが必要である。具体的には、一日2500キロカロリーのエネルギー摂取量とすると、牛肉や豚肉の赤肉は一日平均14グラム、鶏肉は29グラム、一方、大豆や豆類は100グラムが理想的である、と(Table 1: Healthy reference diet, with possible ranges, for an intake of 2500 kcal/day)。

つまり、人に健康な食べ物をつくっていれば、おのずと地球にもやさしい(サステナブルな)食料生産となるはずで、今は食べ方が間違っているので、生産形態を土台から見直すべきである、と世界規模の協力を提唱しているのです。

<お肉を培養!>

上の論文は、研究者グループが2年間かけてまとめあげた46ページの大作ですが、この研究結果が発表される以前から、すでに世の中では「食肉の生産過程を見直そうじゃないか!」という動きが活発化しています。

なぜ「肉」なのかというと、とくに牛肉などは、地球にやさしくないタンパク源の最たるものとして認識されているから。放牧地開拓による自然破壊、真水の大量消費、温室効果ガスの放出と環境への影響に加えて、過剰な抗生物質投与や加工時の解体作業と、食肉となる動物ひいては人類に与える悪影響も懸念される、という考えに基づきます。

現在、世界中のさまざまなスタートアップ会社が、動物を殺すことなく食肉を得る研究に着手しています。

農場の動物から細胞を採取し、実験室の培養液の中で組織培養を行い食肉にする、というもの。いわゆる「培養肉(cultured meat)」とか「クリーンミート(clean meat)」と呼ばれる、人工的に生成した肉です。(写真は、培養肉の研究で知られるオランダのマーストリヒト大学での組織培養の様子)

農場の動物から細胞を採取し、実験室の培養液の中で組織培養を行い食肉にする、というもの。いわゆる「培養肉(cultured meat)」とか「クリーンミート(clean meat)」と呼ばれる、人工的に生成した肉です。(写真は、培養肉の研究で知られるオランダのマーストリヒト大学での組織培養の様子)

隔離された環境で培養されるため、鳥インフルエンザや豚コレラといった感染症のリスクも低くなります。また、ひとつの細胞から大量の食肉を生成できるので、多数の動物を飼育して屠殺する必要もありません。

たとえば、サンフランシスコにある メンフィスミーツ(Memphis Meats)は、2016年、牛の培養肉からミートボールをつくって話題になりました。昨年3月には、世界で初めて鶏肉や鴨肉の家禽類の培養に成功したとして、鶏のフライと鴨肉のオレンジソースの試食会を開いています。

たとえば、サンフランシスコにある メンフィスミーツ(Memphis Meats)は、2016年、牛の培養肉からミートボールをつくって話題になりました。昨年3月には、世界で初めて鶏肉や鴨肉の家禽類の培養に成功したとして、鶏のフライと鴨肉のオレンジソースの試食会を開いています。

培養肉をつくる過程では、生まれる前の牛や鶏の胎児血清(fetal serum)を培養液とすることが問題視されていました。が、サンフランシスコの ジャスト(Just, Inc.)は、植物由来の培養液の開発に成功したとしています。

こちらのジャストは、2013年から、豆やヒマワリのレシチン(脂質)からつくった鶏卵の代用品を一般消費者に販売しています。当初はクッキーに使う粉末状でしたが、家庭やレストランで調理しやすいようにと改良を重ね、現在は容器に入った液体状で売られています。これまで卵300万個分を販売したと言われます。この代用鶏卵を使ったマヨネーズ「ジャスト・マヨ」も、会社の売れ筋商品となっています。

こちらのジャストは、2013年から、豆やヒマワリのレシチン(脂質)からつくった鶏卵の代用品を一般消費者に販売しています。当初はクッキーに使う粉末状でしたが、家庭やレストランで調理しやすいようにと改良を重ね、現在は容器に入った液体状で売られています。これまで卵300万個分を販売したと言われます。この代用鶏卵を使ったマヨネーズ「ジャスト・マヨ」も、会社の売れ筋商品となっています。

自然の流れとして、3年ほど前から培養肉の開発(彼らは「細胞農業」と呼ぶ)にも着手していて、日本の和牛農家からも協力を得ているとうたっています。共同設立者兼CEOジョシュア・テトリック氏は、今年末までには、培養した鶏肉をアジア圏の市場で商品化したいとしています。

ちなみに、ジャストへの投資家の中には、ヤフー(Yahoo!)の共同設立者ジェリー・ヤン氏がいらっしゃいます。一方、メンフィスミーツへは、マイクロソフト(Microsoft)の共同創業者で、現在は慈善団体の活動で知られるビル・ゲイツ氏などが投資を行っています。

今後の期待がふくらむ培養肉。そんな「クリーンミート」にも、いくつか問題があります。

まずは、コスト。現在、培養肉にはコストがかかり過ぎて、広く消費者に販売するわけにはいきません。数年前からすると劇的に下がったものの、1ポンド(454グラム)の牛肉を培養するのに、2000ドル以上(日本円で二十数万円)かかるとされています。店舗で従来の食肉と肩を並べるためには、少なくとも数年はかかるようです。

味も若干劣る、とも伝えられています。先日、ローカルテレビ局KPIXのリポーターがジャストの本社を訪れ、試食した鶏のフライに「普通の鶏肉とまったく違わないわ!」と驚いていました。が、牛肉となると、「脂分が足りなくて、ちょっとパサパサする」とも報じられています。

味も若干劣る、とも伝えられています。先日、ローカルテレビ局KPIXのリポーターがジャストの本社を訪れ、試食した鶏のフライに「普通の鶏肉とまったく違わないわ!」と驚いていました。が、牛肉となると、「脂分が足りなくて、ちょっとパサパサする」とも報じられています。

コストや味の問題は、時間が解決してくれるはずです。が、「培養肉は人体に影響するのか?」という問題はクリアされていません。これまでは「野放し状態」の分野でしたが、昨年11月、アメリカ食品医薬品局(FDA)と米国農務省(USDA)が共同で培養肉を取り締まる、と発表しています。今後、細胞の収集や組織培養の観点からは FDA が、商品製造・販売の観点からは USDA が目を光らせることになるようです。

いまだ市場には出回っていない培養肉ですが、当然のことながら、食肉業界は「ニセ肉である」と強い抵抗を示しています。少なくとも、ラベル表示を徹底するなど消費者には周知すべきだ、と。

いまだ市場には出回っていない培養肉ですが、当然のことながら、食肉業界は「ニセ肉である」と強い抵抗を示しています。少なくとも、ラベル表示を徹底するなど消費者には周知すべきだ、と。

そのうちに、レストランでも「ホンモノ(写真)」と「培養」と表示されることもあるのかもしれません。

果たして、培養肉は消費者に広く受け入れられることになるのか? 動物タンパク源は人の手で培養する時代となり、世界の食料生産にとってプラスに働くのか? まだまだ未知数の新たなチャレンジではあるようです。

<第2話:さようなら、オポチュニティ>

バレンタインデーの前日、訃報が流れました。人の訃報ではなく、宇宙の探査機の訃報。

日本では、小惑星探査機「はやぶさ2」が「リュウグウ」のタッチダウンに成功したとして話題になっていますが、アメリカでは、親しい友を亡くしたような物悲しい2月となりました。

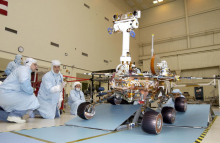

2004年1月、7ヶ月の飛行を経て火星の表面に着陸した二台の探査車、「スピリット(Spirit)」と「オポチュニティ(Opportunity)」。長年にわたる彼らの探索のおかげで、火星にはかつて水が存在したことを裏付けるなど、地球人が火星への理解を深める手助けをしてきました。(写真は、2002年11月に行われたオポチュニティの走行テスト: NASA / JPL-Caltech)

2004年1月、7ヶ月の飛行を経て火星の表面に着陸した二台の探査車、「スピリット(Spirit)」と「オポチュニティ(Opportunity)」。長年にわたる彼らの探索のおかげで、火星にはかつて水が存在したことを裏付けるなど、地球人が火星への理解を深める手助けをしてきました。(写真は、2002年11月に行われたオポチュニティの走行テスト: NASA / JPL-Caltech)

時が流れ、2011年5月には双子のスピリットと地球との交信が途絶え、ミッション中止が報道されたあとも、ひとり黙々と火星を歩き回り、探査を続けてきたオポチュニティ。

昨年6月10日に最後の交信を行ったあと、これまでに経験したこともない大規模な砂嵐に見舞われます。砂嵐は何ヶ月にも及び、その間、太陽光発電をできなかった彼女は、再起不能なダメージを受けてしまったようです。

昨年6月10日に最後の交信を行ったあと、これまでに経験したこともない大規模な砂嵐に見舞われます。砂嵐は何ヶ月にも及び、その間、太陽光発電をできなかった彼女は、再起不能なダメージを受けてしまったようです。

数ヶ月に渡る何千ものミッションコントロールの呼びかけにも応答することはなく、ついにバレンタインデーの前日、ミッションを遂行してきた NASA JPL(アメリカ航空宇宙局 カリフォルニア工科大学附属ジェット推進研究所)は、「ミッション完了」を宣言しました。(写真は、2010年8月オポチュニティが撮った自分の足跡:NASA / JPL-Caltech)

もともとは「90日保てばいい」と、火星に向かったスピリットとオポチュニティ。それが、赤い惑星の丘を登り、クレーターを乗り越え、砂嵐を耐え忍び、スピリットは7年、オポチュニティは15年も長生きしました。前輪のひとつを失い、またひとつを失いながらも、オポチュニティが走破した距離は45キロメートル。地球に送った画像は22万枚。

もともとは「90日保てばいい」と、火星に向かったスピリットとオポチュニティ。それが、赤い惑星の丘を登り、クレーターを乗り越え、砂嵐を耐え忍び、スピリットは7年、オポチュニティは15年も長生きしました。前輪のひとつを失い、またひとつを失いながらも、オポチュニティが走破した距離は45キロメートル。地球に送った画像は22万枚。

通常は水中に堆積するミネラル、ヘマタイト(赤鉄鉱)や、太古の水の流れを示すジプサム(石膏)を発見したのも、彼女のお手柄です。(写真は、着陸間もない2004年4月、オポチュニティが見つけたヘマタイトを含むミネラル粒「ブルーベリー」。3センチ四方を撮影したもの:NASA / JPL-Caltech / Cornell / USGS)

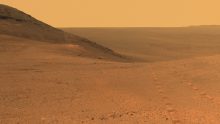

オポチュニティ最期の訪問地は、Perseverance Valley(不屈の谷、写真)。一昨年夏から滞在するこの谷が埋葬の地ともなりましたが、訃報を耳にして、遠く地球から彼女に祈りを捧げる科学ファンは少なくないことでしょう。

オポチュニティ最期の訪問地は、Perseverance Valley(不屈の谷、写真)。一昨年夏から滞在するこの谷が埋葬の地ともなりましたが、訃報を耳にして、遠く地球から彼女に祈りを捧げる科学ファンは少なくないことでしょう。

わたし自身も火星探査車の活躍に魅せられ、何回かご紹介していますが、「あの頃は地球と人類の未来を感じていたなぁ」と懐かしくもあり、厳粛な気分にもなったのでした。

これまで、先代の探査機パスファインダー(探査車ソジャーナ)や、双子の探査車スピリット・オポチュニティに携わることで、優秀な科学者たちが多数輩出されました。今後プロジェクトは、後継者「キュリオシティ(Curiosity)」と、2020年打ち上げ予定の「マーズ2020(Mars 2020)」に脈々と受け継がれていきます。

これからも、火星探査は若い人たちを魅了し、「科学の目」を育み続けることでしょう。

スピリット、オポチュニティ、本当にご苦労様でした!

夏来 潤(なつき じゅん)