アメリカって?:「ベンチャーキャピタルの父」と陪審員

Vol. 204

アメリカって?:「ベンチャーキャピタルの父」と陪審員

いよいよ夏休みが始まり、夏本番の日本。

一方、ひんやりとしたサンフランシスコでこれを書いているわたしは、セーターを着込んでいる。

と、そんな今月は、アメリカらしい世間話を二つご紹介いたしましょう。

<「ベンチャーキャピタルの父」とNBAプレーヤー>

いやはや、アメリカという国は面白いもので、いろんな人がいるものですよ。

昨年、ラスヴェガスで開かれたCES(コンスーマ・エレクトロニクスショー)からシリコンバレーに戻ってくるとき、生まれて初めて「プライベートジェット」に乗せてもらったんです。

シリコンバレーにピッチ・ジョンソンさん(Franklin “Pitch” Johnson)という有名な「おじさま」がいらっしゃって、その方のジェットです。

この方は、1962年にベンチャーキャピタル(Draper and Johnson Investment Company)を共同設立し、1965年には独立して Asset Management Company(通称 AMT)を創設。それ以来、ベンチャーキャピタル一筋に生きてこられたという御仁。

今でこそ誰もが知っている「ベンチャーキャピタル」の概念ですが、1958年、米連邦議会が中小企業投資法(Small Business Investment Act)という法律を定めたのがきっかけ。これで、起業したての小さな会社に「投資(invest)」しやすくなりました。

その直後にベンチャーキャピタルを設立して、タンデムコンピューターズ(コンパックの買収後、現在はHPの傘下)や、アムジェン、バイオジェンといったバイオテクノロジーの代表企業の誕生に関わったというのは、まさに業界の先駆者。

そんな昔から「起業」に携わってこられた彼は、「ベンチャーキャピタルの父」「シリコンバレーの祖」とも言われます。

もちろん、80代後半の今も、バリバリの現役でいらっしゃいます。

この方の会社(AMT)がプライベートジェットを使っていらっしゃって、わたしは荷物のようにちょこんと乗せてもらったわけですが、まあ、この「おじさま」は気さくなんだけれど、そのオーラはすごくて、わたしなどは「こんにちは」くらいしか言葉を交わすことができませんでしたよ。

一番前の席で新聞(ウォールストリート・ジャーナル)を読んでいらっしゃって、声をかけることすら、はばかられる雰囲気でした。

それで、後部座席には数人が座って勝手におしゃべりに興じていたんですが、わたしの向かい合わせの席には、優しそうな紳士がいらっしゃって、話を聞いてみると、空軍のパイロットだった方だそうな。

なんでも、F-16戦闘機を初めて操縦した空軍パイロットのおひとりで、もう操縦はしないのかと問えば、「そんな日々は卒業したよ」との答え。

たぶん、ゆったりと席に座っている方が楽なんでしょう。(Photo of F-16 Fighting Falcon by SMSgt Thomas Meneguin, Wikimedia Commons)

今は何をしているのか? と思えば、ベンチャーキャピタルを起こして、新しいビジネスチャンスに投資する日々のようでした。

空軍といえば、ピッチ・ジョンソンさんも空軍に在籍された方で、ごく最近まで、ご自分で小型ジェットの操縦桿を握っていらっしゃったとか。

そして、彼の下で働く方(このジェットに乗せてくれた方)も元空軍パイロットで、途中から、いそいそと副操縦席に座っていらっしゃいました(いえ、知り合いが操縦席にいることほど、怖いことはないですね)。

まあ、アメリカの場合、軍隊経験者が多いので、空軍や陸軍、海軍と同じ組織にいた人たちは、民間人になったあとも何かと「結びつき」が強いわけですね。

そういった意味では、プロのスポーツ界も同じかもしれません。

これまで、アメリカンフットボールのスター選手が、引退したあとにビジネスを共同設立するといった話を聞いたことがありますが、先日サンフランシスコでは、こんなイベントが開かれたそうです。

バスケットボールリーグ(NBA)の現役選手が、テクノロジー分野に親しみ、食い込みやすくするイベントです。

先月、惜しくも2年連続優勝を逃したゴールデンステート・ウォーリアーズのアンドレ・イグオダラ選手(写真)の発案でNBA選手会が開催したイベントで、現役選手とテクノロジー業界の専門家やベンチャーキャピタリストを結びつけよう、というテクノロジーサミット。(Photo by Keith Allison from Hanover, MD, USA, Wikimedia Commons)

プロスポーツ選手は、現役の間は羽振りがいいものの、引退後に投資に失敗したりして、破産する人も多い。ですから、現役のうちに投資や起業のノウハウを知ってもらおうというわけです。

「講師」には、アンドリーセン・ホロウィッツといった名高いベンチャーキャピタルや、Jawbone(ジョーボーン)など有名企業からも参加されたとか。(Reference cited: “Game on for athletes as investors” by Marisa Kendall, The Mercury News, July 17, 2016)

レギュラーシーズンも終盤の4月、ウォーリアーズの試合の前に、チームの最高執行責任者リック・ウェルツさん(写真右)のお話を聞く機会があったのですが、NBAという組織は、とにかく「データのかたまり」みたいなものだそうですよ。

NBAの各チームは、その勝率からチケット販売、収支に至るまで、すべて統計でずらりとランキングされていて、リストの下の方にいると、とにかくリーグのプレッシャーがスゴいとか。

それだけではなく、コート上の選手たちも、その一挙手一投足がアリーナの天井に備え付けられたカメラに収められていて、選手のフォーメーションや、各選手の動き・効率などが、シビアに三次元解析されているそうです。

もちろん、「ウェアラブル」なども身につけて体調管理を怠らないわけですが、そうなると、選手たちも自然とテクノロジーに興味を持ち始めて、スタートアップに投資したり、自分で起業したりするようになるみたいです。

先述のイグオダラ選手は、サンフランシスコの Twiceという古着オンラインマーケットに投資をしていて、昨年オークションサイトの大御所イーベイ(eBay)に買収されています(噂では「まあまあの買収額(投資リターン)だった」そうな)。

そして、ウォーリアーズのスーパースター、ステッフ・カリー選手は、昨年夏 Slyce というスタートアップをパロアルトに共同設立していて、方針転換の末、今はプロ選手のソーシャルサイトやネット上でのイメージアップをメインビジネスとしています。

彼の奥様アイーシャさんは、「料理好き」が高じて、お料理宅配サービス Gather を準備中。と、現役選手のビジネスへの挑戦は広がります。

なんでも、NBAのようなプロスポーツリーグは、年々「お金持ち」になっているようで、昨シーズンNBAはテレビ放映権としてTNTとESPN2局から10億ドル(約1000億円)を受け取り、それが今秋からは、25億ドル(2500億円)に跳ね上がるとか(7月21日、往年のNBAスター、チャールズ・バークリー氏がタホ湖のゴルフ場から出演したCNBCのインタビュー談話より。このゴルフコンペには、ゴルフ上手なカリー選手やイグオダラ選手も出場)。

ま、リーグに潤沢にお金がまわってくるとなると、それだけ選手たちにも「おすそ分け」があるということで、その分、お金の使い道には注意しなければなりません。

というわけで、軍隊経験者がベンチャーキャピタルをつくったり、プロスポーツ選手がテクノロジー分野で起業したり。万が一、失敗したとしても、また何か始めればいいのです。

と、そんな風に、誰にでもチャンスがあるのが、アメリカの面白いところでしょうか。

<法廷と一般人>

いやはや、アメリカという国は面白い反面、まあ面倒くさいものですよ。

何がと言うと、裁判所に召喚(summon)されたんです。いえ、悪いことをしたわけではなくて、陪審員の義務(jury duty)を果たせと「招待状」が来たんです。

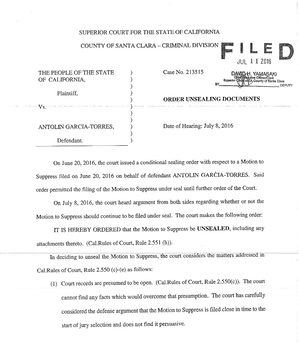

ご招待は、「シリコンバレー」の中心地サンタクララ郡にある州裁判所から。

もともとは、6月中旬、まさに日本に出発する週に召喚されたのですが、一回は変更するチャンスが与えられ、独立記念日の次の週にリスケされました。(Photo of Santa Clara County Old Courthouse by Michael Halborstadt)

月曜に始まる「召喚の週」は、実は、その直前の金曜日の午後5時にスタートし、電話かウェブサイトで召喚の日時をチェックすることから始まります。

その金曜日に電話をかけると、月曜日の午後5時以降に、次は火曜日の正午から1時の間に、次は夕方5時以降に、とコールバックだけを要求され、なかなか「裁判所に来い(report to the courthouse)」とは言われません。

ときどき、べつのグループに「明日の朝、8時半に出廷しなさい」とか「今日の午後1時に出廷しなさい」とお呼びがかかり、木曜日になると、わたしのコールバックも11時と早まったので「いよいよ来るな!」と覚悟していたんですが、その日も「今のところ、あなたには来ていただかなくて結構です(Your are not needed at this time)」と言われただけ。

結局のところ、金曜日の正午には「お勤めご苦労様でした(Thank you for your service)」と録音メッセージに感謝されて「放免」となり、裁判所に足を踏み入れることはありませんでした。その間、電話した回数は9回・・・。

まあ、今まで、いろんな方から陪審員の召喚の話を聞いたことがありますが、裁判所に行かなかったというのは、聞いたことがありません。

もしかすると、夏休みのシーズンで、バケーション中の法廷関係者が多かったのかもしれませんし、陪審員も独立記念日の翌週にリスケした人が多く、候補者リストが長かったのかもしれません。

いずれにしても、ほっとした反面、ちょっと残念な気もするのでした。

通常、陪審員として裁判所に呼ばれると、「こんな犯罪だから、2、3ヶ月は務めてね」などと裁判官が説明したあと、「僕には、やんごとない事情があって陪審員なんてやってられないよ」と申し開きをするチャンスが与えられます。

「英語がよくわからない」というのも、なかなか説得力のある理由で、わたしの友人は放免になったあと、「あなた、20年以上もアメリカにいるんだったら、もうちょっと英語の勉強をしたらいかがかな?」と老齢の裁判官に諭されたとか。

だいたいの申し開きは却下されるので、「陪審員選定(jury selection)」のプロセスに入るのですが、そこで面談をして、ふるい落とされる人が多いです。

わたしが知る限り、エンジニアは、ここで落とされる方が多いようですが、それはたぶん「考えが一般人とは違う」という理由なのでしょう。

そう、陪審員は社会の平均的な人間であるべきで、なにかしら突出した部分があってはいけないのです。

というわけで、もしも正式に陪審員(sworn jury)に選ばれると、裁判が続く限り、仕事よりもこちらを優先しなければなりません。

「ややこしい殺人の審理なので、数ヶ月は続く」という刑事裁判(criminal suit)や、「巧妙な横領のケースで、軽く半年はかかる」という民事裁判(civil suit)もあって、なかなか厳しい「お勤め」なのです。

現在、審理を準備中の注目ケース(high profile case)では、陪審員の選定だけで2ヶ月、法廷で証拠を提示するだけで10週間、もしかすると1年かかるとも言われています。

「死刑」もあり得る誘拐殺人事件なので、陪審員の責任も重大です。

出廷日には日当が支払われるそうですが、たぶん、それでは足りないくらいの労力でしょう。

そんなわけで、個人的には、アメリカの陪審員制度は「西部開拓時代のお話」みたいな気がするんです。

人口が少なく、お互いを知り尽くした中では、仲間を裁く陪審員制度も成り立つのでしょうが、世の中も犯罪も複雑化し、取り締まる法律も難解になった時代に、一般人に「有罪か無罪か?」の判断をゆだねるなんて、時代錯誤もいいところでしょう。

それに、「実際に何が起きたか」とか「科学的にどう読み解くか」ではなく、「検察と弁護団どちらが説得力のある弁論をしたか」に焦点が絞られるのも本末転倒でしょう。

いえ、ただひとつ、陪審員を務める意義があるとすれば、それは、法廷で裁かれる人と接することで、彼なり彼女なりの「事情」を知ることかもしれません。

ほとんどの場合、犯罪の裏には何かしらの「事情」があるはずで、法廷の被告人と陪審員の間には、ほんの小さな隔たりしかないのではないでしょうか。

被告人の刑が確定し、刑務所に服役して、めでたく社会に復帰したとき、迎え入れる側も、ひとつひとつの「事情」を想像してみることで、より自然に受け入れるようになるのかもしれません。

「あの人は悪人に生まれた」というケースは、ごくまれなはずであり、裁判システムの正念場は、法廷で「裁く」ときではなく、社会全体が再び「迎え入れる」ときではないか、とも思うのです。

と、陪審員は「スカ」でしたが、いろいろと考えさせられる体験ではありました。

夏来 潤(なつき じゅん)