曽祖父の教訓: 昔の人から学ぶこと

Vol. 189

曽祖父の教訓: 昔の人から学ぶこと

アメリカに暮らしていると、ついつい忘れがちなのが、4月の重み。日本の4月は、進学に入社式と、スタートラインに立つ大事な季節。

そんな今月は、ピッカピカの新社会人の方々にエールを送ってみたいと思うのです。

本題の「曽祖父の教訓」をお話しする前に、まずは「小道具さん」にまつわる小話をどうぞ。

<たかが小道具ではありません>

突拍子もない話ですが、わたしには風変わりな特技があって、それは「白骨死体の鑑定」のトレーニングを受けていることなんです。

いえ、自ら進んで選んだわけではなくて、大学院の必須科目だったので泣く泣く「骨」に親しんだという事情ですが、とにもかくにも、ずいぶんと経った今でも、骨には少々不慣れな鑑識係の方よりも、短時間で的確な判断ができる自負はあるのです。

そもそも、白骨死体の鑑定(the evaluation of human skeletal remains)は何のためにやるのかと言えば、白骨化した遺体の人種、性別、おおよその年齢、体格(身長や肉づき)、病歴、死因などを明らかにすることで、ご遺体の身元を確定することにあります。

とくに、年月が経ち遺留品がほとんど残されていない場合には、骨に自ら語っていただくしか方法がありませんので、鑑定者の見識がモノを言うわけです。

それで、どうして藪から棒にこんな話をしているのかと言うと、骨にはちょっとうるさいわたしが、同時に2時間ドラマのサスペンスものが大好きで、そこに矛盾が生まれるからなんです。

ほら、2時間サスペンスって、よく白骨死体が発見されるでしょう。ご遺体が霊安室に移され、刑事さんが見に行くシーンなどもありますが、まあ、その「骨」が、あり得ない! というくらいに、ウソくさいのです。

まず、何と言っても、頭蓋骨が間違っているケースが多い。

この手のミスで一番多いのが、日本人のモンゴロイド(黄色人種)の骨がコーカソイド(白人種、右のイラスト)に化けているケース。

そう、日本人はもっと「平たい顔」のはずなのに、目鼻立ちがキリッとした西洋人になっているのです。

次に多いのが、女性の頭蓋骨に、男性の骨を当てはめるケース。まあ、日本人男性ならまだしも、中には、うるわしき「大和なでしこ」が、「むくつけき、毛むくじゃらの西洋人」になっている場合もあります。

かわいそうに、こういったケースでは、腕や足も全身が「筋骨りゅうりゅうの大男」になっているのです。

頭蓋骨というものは、鑑定の中で最も重要な要素であり、専門家なら手に取った瞬間に人種、性別は識別できます。ですから、ドラマの中で頭蓋骨が間違っていると、喉元をかきむしりたいくらいに気持ちが悪い!

さらには、こんな間違いも出てくるでしょうか。

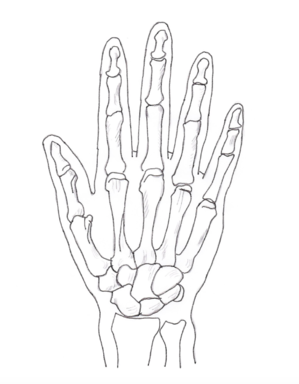

たとえば、手足が、そのままの形で土中から出てくるシーン。

いえ、人間の手(片手)は27個、足(片足)は26個の骨からできあがっているものですので、土中で白骨化した場合は、それらがバラバラになっているはずであり、まるで生きているような手足の形にはなりにくいのです。

同じく、胸の肋骨や、背中の脊椎がきれいにつながって発見される「間違いシーン」も多いでしょうか。

手足と同じことで、肋骨も脊椎もたくさんの骨でできあがっているものですので、やっぱり本来は、骨ひとつひとつがバラバラになって発見されるべきでしょう。

ま、そんなわけで、おかしな例を挙げればキリがないのですが、要するに、大好きな2時間サスペンスには、学校の理科室に置いてあるような「外人さんのがいこつ」の模型を使ってほしくないのです。

そう、ひとたびドラマの小道具さんに抜擢されたのなら、ちょっとは人体の構造を観察して、少なくとも「平たい顔の日本人」と「目鼻立ちクッキリの西洋人」、「筋骨りゅうりゅうの大男」と「華奢な大和なでしこ」の区別はつけて欲しいなぁと、願っているところです。

それは、何かと雑務に忙殺されることもあるでしょう。先輩から代々受け継がれた小道具などもあるでしょう。

けれども、もしも「小道具の道」を極めたいのなら、いろんなことに興味を持って、新しい「まなこ」で物を見ることから始めていただきたいなと望む次第です。

物を見ようとする探究心って、どんな分野で身を立てようとも、決して損なことではないと思いますので。

<曽祖父の教訓>

私事ではありますが、久しぶりに母とディナーをする機会がありました。

実家のある街には『ミシュランガイド』はありませんので、それなりに風評の高いフレンチレストランを選びました。

お店の名のとおり、コース料理は「非の打ち所のない」お味でしたが、シェフが自分のやり方を押し通す方で、何かにつけて客にも口出しをするのです。

たとえば、傷がつくから木皿の上でナイフを使うなとか、水を入れたグラスは自分が手元に運ぶまで口にするなとか、独裁者(dictator)という言葉を思い浮かべるくらい、口うるさいのです。

同席した知人は、「昔はもっとひどくて、あれでも今は我慢している」とおっしゃっていましたが、そんな調子なので、お店はたったひとりで切り盛りしています。

なるほど、グルメサイトの風評では「5」の人と「0」の人が混在していたので、きっと常連さんで持っているようなレストランなのでしょうが、わたし自身は、このオーナーシェフは何かしら勘違いをしていると思ったのでした。

なぜなら、プロの料理人というものは、あくまでも「客商売」であって、自慢の料理を食べさせるだけではなく、客をもてなすのが仕事であると信じておりますので。

それで、「商売」と言えば、母は商家の生まれだったことを思い出したのでした。

母の血筋は、ある意味、歴史に翻弄されたところがあって、もとは赤穂藩の藩士だったところが、18世紀初頭、親しい七家族で西に「落ち延びた」事情がありました。

それから何代かは内陸部で農業を営んでいましたが、曽祖父の代になって、心機一転、港町に出て商売を始めたのでした。

初めのうちは細々と身ひとつで「売り子」をしたり、東京からやって来た狩人のお供をしたりと、商機があると見れば、なんでも試みました。

そのうちに、近隣の島々から魚を仕入れ、加工し、それを近くの軍港や商人の街・博多に運んで売りさばくようになり、しまいには遠く中国に輸出するまでに水産卸売業を広げていったそうです。

先見の明もあったのか、築いた財で付近の山々をいくつも購入し、のちに学校の建設用地や鉱山の作業道として売りさばいたり、良質の砥ぎ石の採掘場として採掘権を売ったりと、そちらの方でもかなりの投資効果があったようです。

曽祖父は、祖母がまだ若い頃に他界したので、母も会ったことがないそうですが、叔母が祖母の聞き語りで教えてもらったところによると、商売を始めた頃には、それこそ辛酸をなめる日々の連続だったとか。

もちろん、最初から商売が思い描いたようにスムーズに行くわけもありません。

そして、サイドビジネスで東京から来た狩人を相手するのでも、海鳥を撃ち落とすのが面白いと客が言えば、自分は撃たれた鳥を追って海に飛び込み、波間に漂う「首級」を探し出し、泳いで運んでくる。

と、普通「そんなことは人がやらないだろう」ということまで、進んでやっていたのだとか。

たぶん、その頃の曽祖父にとって、見栄とか自意識とか誇りとかは縁遠いことで、それよりも、どうやったら相手に心地よく過ごしてもらえるか、どうやったら自分の商品を買っていただけるのかと、そんなことばかりに心を砕く毎日だったのではないでしょうか。

苦労を知っているせいか、当時の人としては意識的にも開放されたところがあって、祖母が婿養子をもらって生まれた子が立て続けに女の子だったことにも落胆することなく、「男の子でも、女の子でも、健康ならそれでいい」と言い放ったとか。

地元で営む万屋(よろずや)も繁盛するようになり、海から潮が上がる河口沿いの商店街も活気に満ちあふれ、祖母は、いかにも商家の出らしく「ここに腰掛けて、お茶でも飲んで行ってくださいな」と、誰にでも声をかける愛想のいい人でした。

それはきっと、父親ゆずりの気さくさや人懐っこさの表れだったのではないかと想像するのです。

祖母も逝って久しいので、曽祖父の逸話をじかに聞くことはできませんが、商売の工夫や腰の低さ、強靭な精神力を思えば、今の自分たちは、つまらない見栄や自意識にがんじがらめになっているのではないかと、ハッとするのでした。

小綺麗な部屋に住み、こざっぱりとした服を着て、右を見て左を見て人と同じ風に暮らす。昔の人には、そんなことは難しかったはずですが、それゆえにかえって個性が光ることも多かったのではないかと推察するのです。

あの世に出向いて人生行路を拝聴したい方は何人もいらっしゃいますが、まずは、親しく曽祖父にごあいさつしたいものなのです。

夏来 潤(なつき じゅん)