手術支援ロボット:「ダヴィンチ」の生まれた背景

Vol. 215

今月は、手術をアシストするロボットのお話をいたしましょう。

<ドラマ『ブラックペアン』の「ダーウィン」>

初めにお断りしておきますが、わたし自身は医療の「ど素人」なので、これから書くことは、文献や映像から得た知識です。ここでは、ロボットを使った治療の詳細ではなく、あくまでもアメリカでの分野の変遷をご紹介することが目的です。

そもそも、どうして藪から棒に手術に使うロボットのお話をしようと思ったかというと、現在、TBSで放映中のテレビドラマにありました。日曜午後9時の『ブラックペアン』という医療ドラマで、先日の第5話(5月20日放映)では「ダーウィン」と名付けられたロボットが脚光を浴びていたからです。

この「ダーウィン」というのは、実際は「ダヴィンチ(da Vinci)」と呼ばれる医療ロボットで、シリコンバレーのインテューイティヴ・サージカル(Intuitive Surgical)社が開発したもの。ヨーロッパでは本国に先駆けて使われていましたが、2000年にアメリカ食品医薬品局(FDA)が承認し、それ以来、米国内の病院でも数多くの手術をこなしてきた手術システム(surgical system)です。

この「ダーウィン」というのは、実際は「ダヴィンチ(da Vinci)」と呼ばれる医療ロボットで、シリコンバレーのインテューイティヴ・サージカル(Intuitive Surgical)社が開発したもの。ヨーロッパでは本国に先駆けて使われていましたが、2000年にアメリカ食品医薬品局(FDA)が承認し、それ以来、米国内の病院でも数多くの手術をこなしてきた手術システム(surgical system)です。

個人的には、この「ダヴィンチ」に思い入れがあって、それは、FDAが承認する直前に開腹手術を受けていたから。「もしもお腹を開けないで手術ができていたならば、ずっと楽だったろうに・・・」と、うらめしく思ったのでした。(こちらの写真は、承認を記念して記事が掲載された Scientific American 誌・2000年10月号の表紙)

個人的には、この「ダヴィンチ」に思い入れがあって、それは、FDAが承認する直前に開腹手術を受けていたから。「もしもお腹を開けないで手術ができていたならば、ずっと楽だったろうに・・・」と、うらめしく思ったのでした。(こちらの写真は、承認を記念して記事が掲載された Scientific American 誌・2000年10月号の表紙)

それで、医療ロボットといっても、工場の生産ラインで自動車を組み立てていくロボットアームのようではありません。ちょっと目には、手術器具を付けたロボットアームが、手術台の患者さんにむらがって治療しているように見えますが、アームを動かしているのは、ちょっと離れたところに座っている外科医。精細な3D(三次元)拡大映像を見ながら、器用にアームを操作していきます。

外科医が操作するので、「ロボット支援手術(robotically assisted surgery)」というのが正しい呼び名ですが、患者さんの体に小さな穴を開けて、多関節アームの先端のチューブに取り付けた小型カメラと、さまざまな手術器具を体内に挿入して治療します(カメラアーム1本と器具アーム3本)。

外科医が操作するので、「ロボット支援手術(robotically assisted surgery)」というのが正しい呼び名ですが、患者さんの体に小さな穴を開けて、多関節アームの先端のチューブに取り付けた小型カメラと、さまざまな手術器具を体内に挿入して治療します(カメラアーム1本と器具アーム3本)。

手術台から離れたコンソールに座った外科医は、カメラ映像で患部の様子を見ながら、自由自在にアームや先端の器具を遠隔操作するわけですが、そもそも、どうしてロボットを使うかというと、従来の手術に比べて手ブレもないし、繊細な手術ができるから。

ドラマでも紹介されていたように、それこそ米粒に字が書けるくらい、ターゲットに向かって細やかな安定した動きが可能ですが、それは、コンピュータ制御によって、外科医の手ブレを補正したり、手の動きを微小に再現したりできるから。

使う側からすると、カメラを通して精細な拡大映像を見られるので患部が見やすいし、狭い空間でも効率的に器具を動かせていい、ということです。

使う側からすると、カメラを通して精細な拡大映像を見られるので患部が見やすいし、狭い空間でも効率的に器具を動かせていい、ということです。

ロボットを使うと、手先の感覚がなくなるんじゃないの? と思ってしまいますが、アームを通して、ある程度は鉗子の抵抗感なども伝わってくるそうです。

患者さんにとっても、術中の出血が少ない、術後感染症が起こりにくい、傷が小さく痛みが少ない、回復が早い、といったメリットが挙げられます。

当初は、おもに股関節・ひざ関節の整形外科手術やオンビートの(心停止しない)冠動脈バイパス手術に使われていましたが、現在は体のあちこちに使われていて、たとえば、男性の前立腺がん治療や女性の子宮摘出、胆嚢や腎臓、膀胱の治療・摘出、大腸がん治療、そして心臓の僧帽弁や心房中隔の手術などにも使われるそうです。

2000年の米FDA承認以来、「ダヴィンチ」は、おもに欧米の病院で急速に広まっていて、昨年(2017年)には、全世界の設置台数は 4,000台を超えています。日本では、およそ 300台が設置されているそうです。

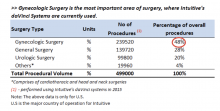

アメリカの病院だけでも、年間(2015年)に50万件近くの手術が行われていて、そのうちの約半数が、婦人科の手術となっています(Forbes社統計)。

アメリカの病院だけでも、年間(2015年)に50万件近くの手術が行われていて、そのうちの約半数が、婦人科の手術となっています(Forbes社統計)。

<「ダヴィンチ」誕生の背景>

ドラマ『ブラックペアン』のストーリーにもあるように、「最先端のロボット支援手術ができる」というのは、病院の看板にもなります。ですから、大枚をはたいても導入したい、と考える病院も出てきます。

もともと、「ダヴィンチ」のような医療ロボットが登場した背景には、従来の内視鏡(腹腔鏡)下 手術(endoscopic / laparoscopic surgery)をもっとやりやすく、緻密に行いたいという願いがありました。内視鏡手術は、小さな穴から胸腔や腹腔に小型カメラと手術器具を挿入して行いますが、患者への負担は軽減されるものの、視野が狭く画像も二次元で見にくいし、器具も直線的な動きで、なかなかやりにくい面もあるんだとか。

ですから、ロボットの助けを借りようじゃないかと「ロボット支援下 内視鏡手術」の実現を目指すことになりました。

そんなわけで、「より優れたもの」を目指して機械の開発が始まりましたが、黎明期には、ロボットというよりもコンピュータ制御のアームが手術支援システムの花形でした。たとえば、「AESOP(エイソップ)」とか「ZEUS(ズース、ゼウス)」といった名前が鮮明に記憶に残りますが、これらは、カリフォルニア中部サンタバーバラのコンピュータ・モーション(Computer Motion)社が1990年代に開発したものです。

AESOPは、宇宙ステーションの修理に使うロボットアームとして、アメリカ航空宇宙局(NASA)からも投資を受けて開発しましたが、医療分野では、体内に挿入したカメラアームを外科医の音声コマンドで動かすシステムとして発表したものです。1994年に米FDAが承認し、手術支援システムの第一号となりました。(写真は、実例が珍しかった2000年に行われた心臓バイパス手術のサンノゼマーキュリー紙による報道)

AESOPは、宇宙ステーションの修理に使うロボットアームとして、アメリカ航空宇宙局(NASA)からも投資を受けて開発しましたが、医療分野では、体内に挿入したカメラアームを外科医の音声コマンドで動かすシステムとして発表したものです。1994年に米FDAが承認し、手術支援システムの第一号となりました。(写真は、実例が珍しかった2000年に行われた心臓バイパス手術のサンノゼマーキュリー紙による報道)

一方、ZEUSは、AESOPカメラアームに器具用アームを付加したもので、「ダヴィンチ」に近い手術システム。2001年にFDAの承認を受けましたが、コンピュータ・モーション社が後発のインテューイティヴ・サージカル社を特許侵害で訴えたことをきっかけに、両社は合併することになり、その後、ZEUSは技術的に「ダヴィンチ」に吸収されています。

余談ですが、1990年から十数年は、医療現場の機械化がとくに期待された時期で、1989年に設立されたコンピュータ・モーション社は、AESOP や ZEUS の他にも、「SOCRATES(ソクラテス)」という医療システムを開発していました。ネットワークを介して遠隔地から手術台の患者を手術するもので、「タンデム医療(telemedicine)」とも呼べる協業システム(telecollaboration system)です。

アメリカという国は、絶えずどこかの国や地域に派兵していますので、戦地の最前線で負傷した兵士を遠隔地から治療しようと、米国陸軍の外科医(リチャード・サタヴァ航空医官(当時))が中心となって推し進めていました。田舎町の病院に外科医がいなくても、遠くから治療ができると実用化が期待されましたが、データ通信における致命的なラグタイムなどから、こういったシステムはいまだ普及していません。

と、技術は日々積み重ねられ、ずいぶんと大掛かりな、しかも高価な「ダヴィンチ」という製品ができあがったのでした。当初は「ダヴィンチ」一台に200万ドル(100円換算で2億円)の値が付けられ、現在も、平均的には150万ドルかかると言われます。保守費用も馬鹿になりません。

が、使いようによっては、効果は抜群。「ダヴィンチに比べたら、今までの内視鏡手術は、お箸(でものを掴む)みたいだよ」と証言する外科医もいらっしゃいます。

興味深いところでは、生まれつき子宮のない女性への子宮移植手術で、提供者から子宮を摘出する際にダヴィンチが威力を発揮し、時間が大幅に短縮される、というケースもあります。子宮移植とその後の無事な出産には、世界でもスウェーデンの大学病院(と研究者が移った先のテキサス州の大学病院)しか成功していないそうですが、より複雑な摘出をアシストするダヴィンチの威力は大きい、ということです。

<「ダヴィンチ」の対抗馬>

そんなわけで、手術支援ロボットは有意義であり、「ダヴィンチ」が承認された2000年以降は、「もっと安価で優れたものを」と対抗勢力も現れています。たった一社で、高品質を保ちながら世の中の需要に対して供給できるのか? という大命題も解かなければなりませんので。

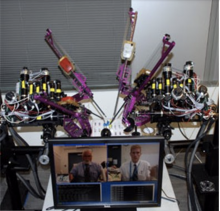

たとえば、ワシントン大学(西海岸ワシントン州の州立大学)とカリフォルニア大学サンタクルーズ校が共同開発した「RAVEN(レイヴン)」というシステムがあります。

当初はアメリカ、カナダ、フランスの大学に十数台設置されましたが、ユニークな点は、これらのロボットがネットワークでつながれ、互いにプラットフォームを共有できるようになっていること。ソフトウェアをシェアしたり、実験を再現したり、遠距離で実験を協業してみたりと、機械である利点を最大限に活用しよう、というコンセプトから生まれています。(写真は、ワシントン大学の研究者が遠く離れたカリフォルニア大学のRAVENを動かしているところ: Courtesy of UC Santa Cruz, adopted from Scientific American)

当初はアメリカ、カナダ、フランスの大学に十数台設置されましたが、ユニークな点は、これらのロボットがネットワークでつながれ、互いにプラットフォームを共有できるようになっていること。ソフトウェアをシェアしたり、実験を再現したり、遠距離で実験を協業してみたりと、機械である利点を最大限に活用しよう、というコンセプトから生まれています。(写真は、ワシントン大学の研究者が遠く離れたカリフォルニア大学のRAVENを動かしているところ: Courtesy of UC Santa Cruz, adopted from Scientific American)

いまだ動物実験に限られるシステムですが、誰もが技術を共有できる「オープンソース」の概念を前面に打ち出しています。協力機関は独自技術の特許を保有できるものの、内容を開示し、業界全体の技術の底上げを狙います。各社の製品が同じプラットフォームを共有すれば、コスト削減にもつながるし、実際に使う外科医にとっても、学習時間が短縮されます。

現在は、RAVENの研究者が5年前に設立したアプライド・デクステリティ(Applied Dexterity)社や、カリフォルニア大学三校の共同研究機関などが開発を進めています。(写真は、UC三校の研究機関 CITRIS and the BANATAO Institute が開発中のRAVEN)

現在は、RAVENの研究者が5年前に設立したアプライド・デクステリティ(Applied Dexterity)社や、カリフォルニア大学三校の共同研究機関などが開発を進めています。(写真は、UC三校の研究機関 CITRIS and the BANATAO Institute が開発中のRAVEN)

そして、心臓ペースメーカで有名な医療機器メーカ・メドトロニック(Medtronic)が、間もなく「ダヴィンチ」のような手術システムを発表する予定です。手始めはインドで設置を開始し、来年上半期までには売り上げが立つとしています。

医療品メーカのジョンソン&ジョンソンと、アルファベット傘下のグーグルもジョイントベンチャーを立ち上げ、ヴァーブ・サージカル(Verb Surgical)という名で共同開発を行なっています。「ダヴィンチは準備に時間がかかり過ぎて、数がこなせない」という声もあり、すぐに使える、小型のロボット支援システムを目指します。

一方、支援ロボットが威力を発揮する整形外科の分野では、デリケートなひざ関節の手術支援で、アメリカの会社(Stryker)とイギリスの会社(Smith & Nephew)がしのぎを削っています。

<ロボットと人>

というわけで、18年前から思い入れの深かった「ダヴィンチ」。けれども、ここで明記したいのは、手術支援ロボットは、あくまでも外科医の道具に過ぎない、ということ。従来の内視鏡手術に、さらに磨きのかかった精密な高価な道具が加わった、というのが正しい見方でしょう。

ですから、生産ラインのロボットアームのようにロボットが人間を置き換える、ということはあり得ないのです。

冒頭にも書いたように、自身が開腹手術を受けた直後だったこともあり「ダヴィンチ」に興味を抱くようになりましたが、実は、このときだって、腹腔鏡手術から切り替える必要があったのでした。状況によっては、どうしても人の手に切り替えなければならないこともあり、ロボットを使っていても、いつでも代われるようにスタンバイしていなければならないのでしょう。

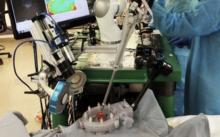

自分ひとりで動ける自動手術ロボットを開発する試みはありますが、(豚の腸を使った)縫合ひとつにも時間がかかって、現時点では、お話にならないそうです。(写真は、Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) ロボットの実験: Courtesy of Axel Krieger, adopted from Scientific American)

自分ひとりで動ける自動手術ロボットを開発する試みはありますが、(豚の腸を使った)縫合ひとつにも時間がかかって、現時点では、お話にならないそうです。(写真は、Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) ロボットの実験: Courtesy of Axel Krieger, adopted from Scientific American)

そして、ここではあえて触れませんでしたが、「ダヴィンチ」を使ったことによる問題も数多く報告されています。

ロボットのような最先端技術を使えば使うほど、医療機関によるばらつきが出ることも考えられます。そもそも外科医になるためには、手術症例を規定数こなすことに加えて、内視鏡手術も経験しなければならないそうですが、これからロボットが広く普及すれば、ロボット支援手術も必修科目となるのかもしれません。

そういう時代になったとしても、治療にどの方法を選択するのか? は、人間だけが判断できることなのでしょう。

医療を受ける側としても、「ロボットという看板」に惑わされることなく、最善の方法を主治医とじっくりと話し合う心づもりが必要になってくるのでしょう。

夏来 潤(なつき じゅん)

<付記>

日本でロボット支援手術を行った場合、従来の保険適用は、前立腺がんと腎臓がんに限られていました。が、今年4月からは、7つのがん(胃、直腸、食道、膀胱、肺、子宮体、縦隔悪性腫瘍)、子宮筋腫、心臓弁膜症、縦隔良性腫瘍も加わり、合計12の病気をカバーするようになったそうです。

厚生労働省の施設基準を満たした医療機関のみ保険が適用されるので、確認が必要ということです。

<おもな参考文献(最新のものから日付順)>

“Robotic Knee Surgery Competition Heats Up: Proponents say the systems’ precise techniques may help speed patient recovery”, by Paul Sandle and Ben Hirschler, Reuters, July 6, 2017

“New Surgical Robots May Get a Boost in Operating Rooms: Surgeons expect such procedures to double within five years”, by Susan Kelly, Reuters, July 28, 2016

“How Will Medtronic’s Success In the Surgical Robot Market Be Determined?”, by Trefis Team, Forbes, June 13, 2016

“How to Birth a Baby from a Donated Uterus: The Swedish surgeon behind this experimental procedure says techniques used by humans could be improved with robot assistance”, by Dina Fine Maron, Scientific American (Online), June 7, 2016

“Robot Surgeon Successfully Sews Pig Intestine: Automated surgical systems still need hand-holding, but one system holds its own against humans”, by Larry Greenemeier, Scientific American (Online), May 4, 2016

“Robotic Surgery Opens Up: If the open-source approach to building robot surgeons can cut costs and improve performance, patients will increasingly find them at the other end of the scalpel”, by Larry Greenemeier, Scientific American (Online), February 11, 2014

“Robotic Surgical Systems – A Review” by Apoorva Chaudhary, Dinesh K. Atal and Sanjeev Kumar, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 9, Number 11 (2014), pp1289-1294

“In the Waiting Room: Robodocs may be here, but remote surgery remains remote”, by David Pescovitz, Scientific American, December 2000

“Operating on a Beating Heart: Two new surgical techniques should make the procedure (coronary bypass surgery) safer and less expensive” by Cornelius Borst, Scientific American, October 2000

“Giving Surgeons a Hand: Robots are helping doctors perform safer, less-invasive heart operations”, by Julie Sevrens, San Jose Mercury News, April 18, 2000