百人一首の世界

<エッセイ その220>

先日、宮中で行われた『歌会始(うたかいはじめ)』をテレビで拝見いたしました。

いうまでもなく、「歌」とは和歌(短歌)のことですね。

ご存じのように、歌会始とは、国内外の一般の方々の応募から選ばれた歌や、皇室の方々の歌などを宮中で披露するという会です。

天皇が催される歌会は「歌御会(うたごかい)」というそうですが、年初に行われる歌会は伝統的に「歌御会始(うたごかいはじめ)」と呼ばれ、それが『歌会始』として現代に定着したようです。

元日に始まる年初の一連の宮中行事は、これをもって完了するとのこと。

今年のお題は、「夢」。披露された歌そのものについては、一人ひとりが味わうべきものと思いますが、興味深かったのは、和歌を歌のように節をつけて読み上げることでした。

まず、講師(こうじ)と呼ばれる方が節をつけずに全句を読み上げます。続いて、歌の初句から発声(はっせい)と呼ばれる方が節をつけて歌い、第2句以降は講頌(こうしょう)の方々が発声に合わせて歌います。皆さんの朗々とした声は宮殿「松の間」に響きわたり、まるで合唱のようにも聞こえます。

本来、歌(和歌)とは、声に出して味わうものだろうかと、改めて認識したところでした。

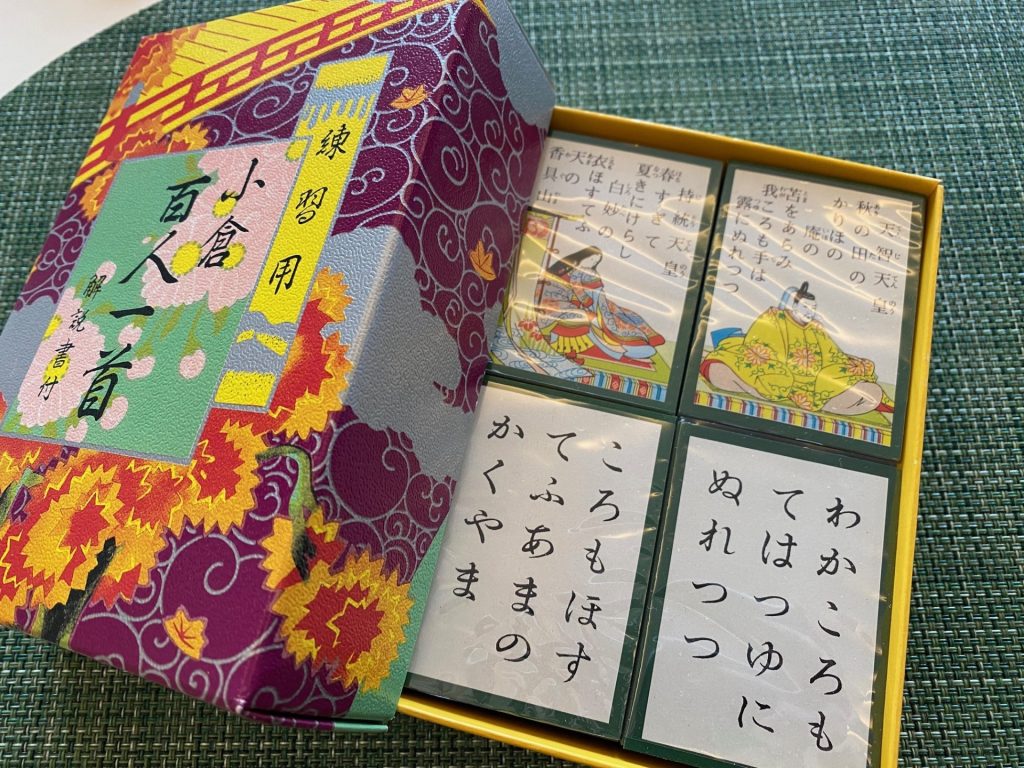

というわけで、今日のお題は、和歌に関連して『百人一首』。

百人一首といえば、小さい頃、家族でかるた遊びをした記憶があります。

まるで呪文のように丸覚えしましたが、考えてみると、今まで真面目に中身を学んだことがありません。いえ、学校で教わったにしても、ほんの少し現代語訳を習っただけで、歌をじっくりと「味わった」ことはありませんでした。

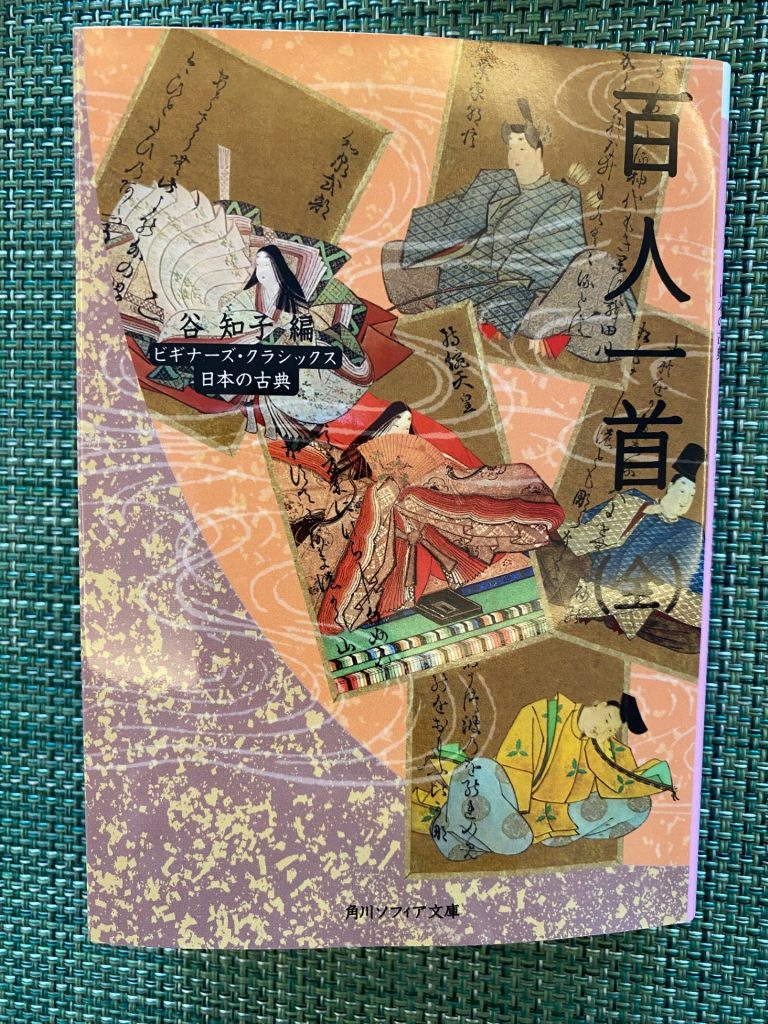

そこで、角川ソフィア文庫『百人一首(全)』(谷 知子氏編、角川文庫、2010年)を購入して、一首ずつ吟味してみたのでした。

この本は、入門者向けに書かれていて、現代語訳や内容の説明だけではなく、作者の活躍した背景も簡潔にまとめられていて、ぐんぐん引き込まれます。

まず気がついたのは、百人一首は、一番歌から100番歌まで時系列(時代順)で並べられているのだな、ということ。

一番歌の天智天皇、二番歌の持統天皇(天智天皇の皇女)の7世紀から、99番の後鳥羽院、100番の順徳院(後鳥羽院の皇子)の12世紀末から13世紀初頭まで、実に600年近くにわたる歌人たちの歌を集めた集大成です。

撰者は、99番歌の後鳥羽院に高く評価された歌人、藤原定家(ふじわらのていか)。定家が撰んだ歌の出典は、『古今和歌集(こきんわかしゅう)』から『新古今和歌集』の八代集に『新勅撰和歌集』『続後撰和歌集』を加えた、十代の勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう:天皇や上皇の命で編纂された歌集)。

真ん中の50番あたりになると、昨年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の時代、一条天皇の御代に活躍した歌人がたくさん出てきます。

たとえば、主人公の紫式部や良きライバルだった清少納言と和泉式部、先輩の女房・赤染衛門(あかぞめえもん)と、次から次へと知っている名前が出てくるのです。ドラマでキャスティングされた方々のお顔まで浮かんできて、「あ、あの人ね」と親近感も湧くのでした。

そして、ひとことに「歌人」といっても、その職業や人生経験はさまざま。ですから、出家した隠者が秋の寂しげな景色を詠めば、モテる貴公子は恋しい想いをぶつける、と内容もバラエティーに富んでいます。まさに百人百様の展開に、飽きることはありません。

と、前置きはこのくらいにして、わたし自身が好きな歌の中から、いくつかご紹介いたしましょう。

百人一首は、四季の歌が32首と二番目に多いので、まずは四季の早春から。

君がため春の野に出(い)でて若菜摘(わかなつ)む

わが衣手(ころもで)に雪は降りつつ

光孝天皇

「あなたのために、春の野に出て若菜を摘む私の衣の袖に、雪がしきりに降りかかることよ」

この15番歌の作者は、55歳で天皇に即位した光孝(こうこう)天皇。皇太子時代のある日、早春の野に生える若草を摘み、これを食べ邪気を払うという宮中行事「若菜摘み」の際に詠んだもの。

「あなた」の健康と幸福を願いながら若草を摘んだ私の袖は、まだ春浅い淡雪に濡れている。早春の野の淡い緑と、汚れなき雪の白が目に浮かぶようです。

ここで「あなた」とは、恋人とも臣下とも解釈されるそうですが、天皇即位後も家臣への気配りで知られた方だそうで、必ずしも恋の歌ではないのかもしれません。それがまた、この句の品格を上げているような気もいたします。

お次は、春が進み、華やかな花の歌です。

ひさかたの光のどけき春の日に

しづ心(こころ)なく花の散るらむ

紀友則

「日の光がのどかな春の日に、どうして落ち着きなく桜の花は散るのだろうか」

この33番歌の作者・紀友則(きのとものり)は、『古今和歌集』の撰者の一人・紀貫之(きのつらゆき)の従兄弟(いとこ)で、自身も撰者を務めています。

普通、花が散るのは「寂しい」と捉えることが多いですが、「こんなに光のどかな平和な春の日に、どうして桜はあわただしく散っているのだろうか?」と、美しく花びらが舞い散る様に感動しているのです。

このストレートな感情の表し方と、リズム感がステキな歌だと思うのです。

『万葉集』の時代は、花といえば梅でした。が、平安時代になると、桜が春の花の代表格となり、「花」の代名詞ともなりました。

お次は、四季の歌では一番多い、秋から。

このたびは幣(ぬさ)も取りあへず手向山(たむけやま)

紅葉(もみじ)の錦(にしき)神のまにまに

菅家

「今回の旅は、急なことでしたので、幣の用意もできませんでした。手向山の神様よ、この山の紅葉を御心のままにお受け取りください」

24番歌の作者・菅家(かんけ)とは、菅原道真(すがわらのみちざね)。宇多上皇の奈良・宮滝への御幸(狩猟の旅)に随伴した際、「旅の神様に五色の幣を捧げるべきところ、急な旅なので準備もできませんでした。ですから、手向山の紅葉をそっくり奉納いたします」と詠んだ歌。

狩猟とは、その地の「支配」を象徴する王者のパフォーマンスとのことで、その王者が山全体の紅葉を神様に捧げようとしているという、実に壮大な題材。

ご存じのように、宇多上皇の側近だった右大臣・道真は、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん)によって筑前国太宰府(現・福岡県太宰府市)に流され、今は太宰府天満宮の祭神としてお祀りされている方。

ちなみに、百人一首では、26番歌として藤原時平の弟・忠平(貞信公)の紅葉の歌も採られています。

小倉山(おぐらやま)峰の紅葉(もみじ)ば心あらば

今ひとたびのみゆき待たなむ

貞信公(ていしんこう)

道真と同じく宇多上皇の御幸に随行した際、「小倉山の紅葉が、まもなく予定されている醍醐天皇の行幸まで散らずに待っていてほしい」と詠んだ歌。

道真が没して二十余年、兄・時平の没後二十年。道真公の怨念で殺されたとされる兄の跡を継いで、国政で実力を発揮した忠平は、その後、朱雀天皇、村上天皇と重用されています。

ここで和歌とはなんだろう? と考えると、キュッとするような一瞬の心の動きを「五七五七七」の定型で表す。これに尽きるそうです。

だから、季語というお約束があって「五七五」とさらに短い俳句よりも、自由度があるのかもしれません。

その中で、時代の流行というのがあるのでしょうか、百人一首の時代の歌には、不思議なところがあります。

たとえば、「見立て」というのがあって、儀式の舞姫を天女にたとえたり、里に降る白雪を有明の月かと見紛(みまが)ってみたりと、「ほんとは〇〇じゃないけれど、〇〇と見なそう」という技巧を使ったりします。

さらには、自分の感情や心境においても、包み隠さずストレートに詠んだ歌もあれば、誰かになりすまして、あたかも自分が体験したごとく詠んだ歌もあります。

これは、現代短歌とは異なる点ではないかと思うのですが、異性の立場で歌を詠むどころか、お坊さんが裏若きご令嬢のふりをするとか、宮中の歌会で「疑似恋愛」のお題を出され、老女と貴公子が恋の歌をやり取りするとか、知的な「お遊び」の一面もあるようです。

この時代は、男女が簡単に出会える環境ではなかったので、ステキな歌を送って相手の気を引こうと、歌の上手な人に代筆してもらうことも多かったとか。

ですから、百人一首に43首と一番多い「恋歌」ではありますが、すんなりと鵜呑みにできない部分もあるのです。

が、その中にあって、こちらは、とってもストレートな熱い想いを感じます。

君がため惜(お)しからざりし命さへ

長くもがなと思ひけるかな

藤原義孝

「あなたに逢うためなら惜しくもないと思っていた我が命だったけれども、あなたに逢えた今朝は、その命までも長くあって、逢い続けたいと思うようになりました」

恋しい人と結ばれるためには惜しくもないと思っていた命だけれど、ようやく結ばれて(女性の家から帰る)今は、一日でも多く一緒にいたい、長く生きたいと心変わりしてしまった、と正直な想いを吐露しているのです。

当時の結婚のスタイルは、「通い婚」。日が暮れると、男性が女性の家を訪れ、空が白む曙(あけぼの)とともに去って行く。この朝の別れを「後朝(きぬぎぬ)」といいますが、着ていた衣を夜具に使い、朝になるとそれぞれの衣を着て別れる「衣々(きぬぎぬ)」から転じたそう。

作者の藤原義孝(ふじわらのよしたか)は、平安中期、摂関政治の代名詞となった藤原道長を支え続けた藤原行成(ふじわらのゆきなり:『権記(ごんき)』の著者)のお父さん。

美貌の貴公子だったそうですが、二十一歳の若さで他界。この歌の「長く生きたい」という願いが、より心に響きます。

一方、こちらの歌は、勝負の場で詠まれたものの、とてもわかりやすい恋歌になっています。

忍(しの)ぶれど色に出(い)でにけりわが恋は

ものや思ふと人の問ふまで

平兼盛

「隠していても、やはり態度に表れてしまったのだなぁ、私の恋は。「恋をしているのでは?」と、人が尋ねるまでに」

この40番歌の作者、平兼盛(たいらのかねもり)は、上で登場した光孝天皇の孫とされる平篤行の子。村上天皇の内裏歌合(だいり・うたあわせ)にて、お題「忍ぶ恋」でこちらの歌を詠み、壬生忠見(みぶのただみ)との勝負に勝ったという逸話があるそう。

ちなみに、壬生忠見は「恋すてふ(こいすちょう)わが名はまだき立ちにけり 人知れずこそ思ひそめしか(恋しているという評判が早くも立ってしまった。人知れず、あの人を思いはじめたばかりなのに)」と詠みました。

判者はすぐには勝敗を決められず、村上天皇のつぶやきで決まったそうですが、忠見はその後、ショックで拒食症になり亡くなった、と鎌倉時代の説話集『沙石集(しゃせきしゅう)』に記されているそう。

忠見の歌は、次の41番として百人一首に採られているので、撰者の定家自身も優劣の判断がつかなかったのかもしれません。

このように、男性の歌はストレートに想いを表しているようですが、女性の歌の中には、ちょっと怖いものもあるのです。

忘らるる身をば思はず誓ひてし

人の命の惜しくもあるかな

右近

「忘れられてしまうわが身のことはなんとも思いませんが、私との愛を神に誓ったあなたの命が、神罰により失われるのではないかと気がかりです」(38番)

一見、神に誓ったのに心変わりした「あなた」の命を心配しているようですが、その実、「私を捨てたりして、あなた神罰で死んでしまうわよ!」と脅しているようでもあります。

昔は、愛を神に誓って心変わりすると、神罰が下って命を落とすとも信じられていたそう。

作者の右近が歌を送ったお相手は、こちらの歌を百人一首に採られています。

逢ひ見てののちの心にくらぶれば

昔はものを思はざりけり

権中納言敦忠

「あなたに逢って一夜を過ごしたあとの、この苦しい胸の内に比べたら、昨日までの物思いなんて、物の数でもなかったことですよ」(43番)

片思いはつらいけれど、あなたと結ばれてみると、片思いのとき以上に恋の苦しみを味わっている。片思いの方がましだったかも・・・と、苦悩をすんなりと歌にしています。

ここで、作者・藤原敦忠(ふじわらのあつただ)が歌を送った相手は、上述の右近だったのか? というと、おそらく違う女性だろう、とのこと。上にも登場した貞信公(藤原忠平)の娘・貴子(きし)とも、貞信公の姪・明子(めいし)とも言われているそう。

実は、敦忠は、菅原道真公の怨霊によって殺されたとされる藤原時平の三男。貴子さんも明子さんも従姉妹(いとこ)になります。

美男子で人柄もよく、和歌・管弦に優れた方だったそうで、きっとモテる貴公子だったのでしょう。数多くの女性と恋愛関係にあったそうですが、ご自身の「私は短命である」との予言どおり、38歳で他界しています。

と、いくつかの歌をご紹介いたしましたが、平安時代、漢詩・和歌・管弦は、貴族階級のたしなみでした。

7世紀の遣唐使の派遣以来、大陸からもたらされた唐文化の影響は大きく、役所の文書や貴族の日記は、すべて漢文。漢詩を詠むことも、たしなみとされました。

それが9世紀初頭になると、日本固有のかな文字の形成がはじまり、9世紀半ばには広く貴族たちに使われていたのではないか、とされています。(河内春人氏著「国風文化と唐物の世界」、佐藤信氏編『古代史講義』所収、ちくま新書、2018年、pp222-223)

たとえば紫式部や清少納言が活躍した10世紀後半には、かな文字を使った和歌は全盛期となり、宮廷では、和歌を詠むことが必須条件でもありました。

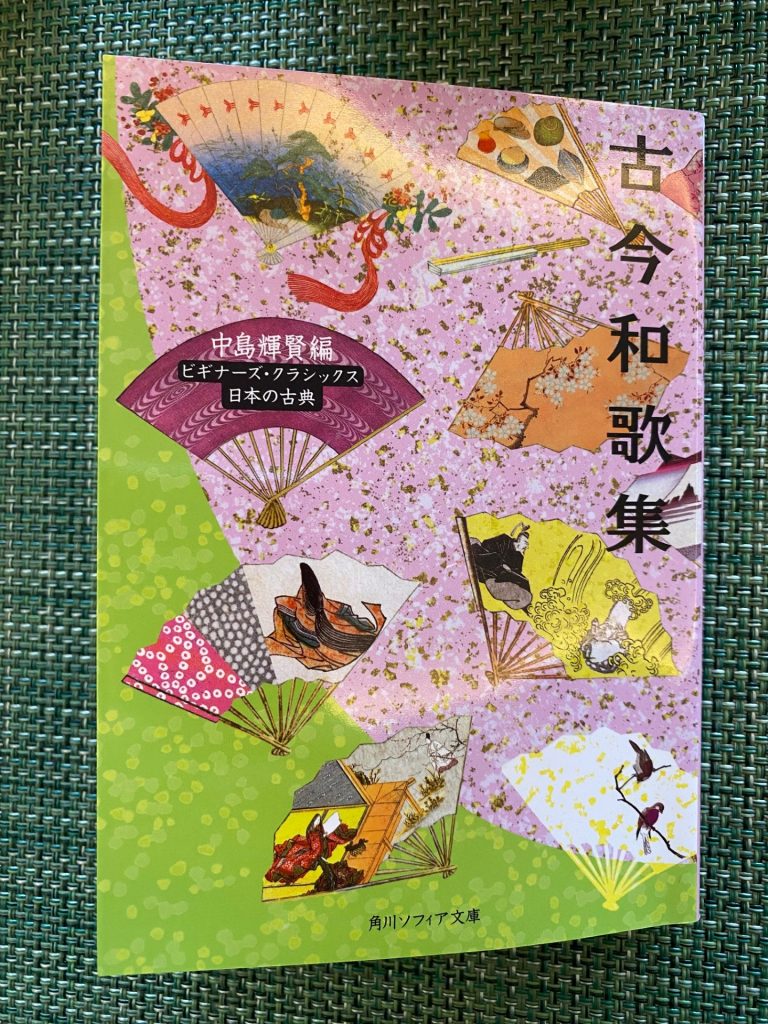

百人一首の歌がたくさん採られた『古今和歌集』(10世紀初頭に編纂)には、このような「序」が添えられています。

ちょっと長いですが、引用してみましょう。

「倭歌(やまとうた)は、人の心を種として、よろづの言の葉(ことのは)とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ繁(しげ)きものなれば、心に、思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。(中略) 力をもいれずして、天地(あまつち)を動かし、目に見えぬ鬼神(おにがみ)をもあはれと思はせ、男女(おとこおうな)の仲をもやはらげ、猛(たけ)き武士(もののふ)の心をも慰(なぐさ)むるは歌なり」

和歌は、人の心に芽生えた種が、生長してさまざまな言葉になったもの。世の中の人は、いろいろと関わり合いになることが多いので、そんないろいろについて思ったこと(心がキュッと動いたこと)を、見たり聞いたりしたものに託して、言葉で表現しているんです。

力を入れないで天地を動かし、神や霊をも感動させ、男女の仲をむつまじくし、勇猛な武士の心を慰めるもの、それはやっぱり歌なんですよ。

まさに、こちらの「序」が、和歌の真髄なんでしょうね。

だから、百人百様の歌があり、それぞれの読み手に好きな歌がある。「正解」なんてものは、歌の世界にはないのでしょう。

Page Top

Page Top