グローバル化: それって英語教育のこと?

Vol. 152

グローバル化: それって英語教育のこと?

先月号に引き続き、今月は、日本の話題にいたしましょう。

<国際化と英語教育>

先月号では、東京大学の「秋入学」案を引き合いに出して、「それはちょっと違うような・・・」「入学の時期を変えることよりも、学校をどう魅力的に変えるかが、本質的な議論では・・・」というようなお話をいたしました。

いえ、単純に、わたしにとっては、どうして秋入学が「国際化(globalization)」に通じるのか、不思議に思えたものですから。

だって、学校が魅力的でありさえすれば、きれいなお花に群がるミツバチのように、自然と世界の学生たちが集うのではないか、と感じられたものですから。

そこで、ひとつわかったのが、日本の「有識者」が思い描いている国際化と、わたしが考えている国際化が違うんだろうなぁ、ということでした。

学校のことはよくわからないので、会社のお話をいたしましょう。

日本の企業組織を語る上で、「国際化」「グローバル化」「グローバルカンパニー」といったキャッチフレーズが出てくると、決まって社員の英語教育に話が発展するでしょう。

「よしっ、社内の公用語は英語にしよう!」みたいな掛け声が上がるでしょう。

けれども、国際化というのは、決して社員の英語教育のことではないと思うのですよ。

そりゃ、英語が話せれば、外国で仕事がしやすいでしょう。日本にやって来た外国人とも格好よく会話できるでしょう。そういう点では、英語ができれば、便利です。

しかし、「外国語がしゃべれれば国際人になれる」わけではないと思うのです。

なぜなら、単に外国語をしゃべることと、外国語をマスターすることは違う、と信ずるからなんです。

「しゃべる」というのは、言葉の意味を知り、発音ができて、ある程度、相手と意思疎通ができるということですが、「マスターする」というのは、言葉の裏にある文化(環境・習慣・考え方)をも知ることだと思うのです。

言葉と文化は密接な関係にあって、だからこそ、単に「しゃべる」だけでは不十分ではないかと感じているのです。

たとえば、青森県出身の文豪・太宰治の小説『津軽』には、七つの雪が出てくるそうですね。

「こな雪、つぶ雪、わた雪、みず雪、かた雪、ざらめ雪、こおり雪」の七つですが、これはまさに、いろんな雪を知っている雪国だからこそ生まれた言葉なのでしょう。

さらに、エスキモーの部族では、「雪」という言葉自体に何種類かあると聞いたことがあります。雪に閉ざされた文化では、雪の状態を的確に語ることが、生活に不可欠となるのです。

逆に、生活に必要でなければ、言葉が生まれる必要もありません。「1、2、3、たくさん」といった数え方しかないアマゾンの伝統文化では、モノを数えることに意義を感じていないのです。

一方、文化があるから言葉が生まれるだけではなく、言葉があることによって発想が形づけられることもあるでしょう。

雪国出身の方だったら、「ざらめ雪」と聞けば、雪の状態が頭にピンと浮かぶのでしょうし、それに対処する方法も思い描くことでしょう。

ですから、もしも「生粋の雪国っこ」になりたければ、「ざらめ雪」の含蓄をきちんとマスターしなければなりません。

外国語だって同じことだと思うのです。「生粋の外国人」とまでは言いませんが、相手を深く理解するためには、単に言葉の意味を知り、発音するだけではなく、相手の文化から生まれた独自の発想を知らなければならないでしょう。

学生時代、5、6歳で日本からやって来た学友がいました。もうアメリカで十数年もたつのだから、英語は完璧に聞こえるのですが、彼女は「まだまだダメよ」と言うのです。

わたしは内心「謙遜も過ぎると嫌味に聞こえるかも・・・」とひがんでいたのですが、今になってみると、彼女の言うことがよくわかるのです。

アメリカで生まれていないから、まだまだ文化的なことが理解できていない、だから、自分は発展途上にあるのだ、と彼女は言いたかったのだと思います。

わたし自身、初めて「アメリカが少しわかるようになったかも」と感じたのは、滞米生活20年を超えた頃でした。

もちろん、人によって学ぶスピードは違うはずですが、異文化を知れば知るほど、自分の知らないことが増えていくことに気づかされるのです。

それは、子供が大人になっていく「社会化(socialization)」の過程と似ているのでしょう。ある国で生まれた子供が、親や学校や地域社会から学びながら、自国が何であるかを知るプロセス。

それには、ある程度、学ぶ時間が必要であり、言葉がしゃべれるようになったからといって、言葉の裏にある文化を知ったことにはならないでしょう。

<「履歴書」から学ぶこと>

というわけで、ごちゃごちゃと抽象的なお話をいたしましたが、わたしはべつに「外国語がしゃべれるようになっても国際人にはなれないぞー」と意地悪を言っているわけではありません。

外国語を習得しようと努力するのは立派なことですし、もし機会があれば、海外の仕事にもどんどんチャレンジすべきだと思います。厳しい環境で苦労してみて、初めて得るものもたくさんあるはずですから。

そういうことではなくて、重要な点は「外国語が話せなくても、国際感覚を身につけることはできる」というところなのです。

言葉が不十分で、異文化を深く理解していなくても、少なくとも、自分の分野で仕事をする上では、国際的な感覚を養うことはできるはずです。

というわけで、ここで身近な例をとってみましょう。

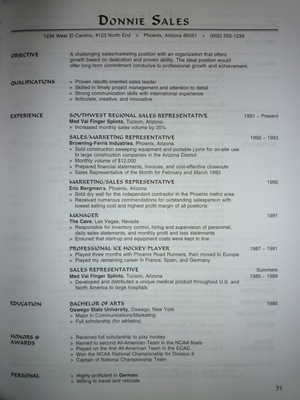

たとえば、就職には不可欠の「履歴書」。

英語では résumé(レザメー)と言いますが、同じ履歴書を表す言葉を耳にしても、英語圏の人と日本語圏の人は、まったく違うものを想像するはずです。

ある日本の企業家をアメリカの投資家に紹介するケースで、こんなことがありました。

「ご自分の職歴をかいつまんでご紹介ください」という依頼に対して、意外にも、日本式の履歴書が送られてきたのでした。

そもそも、「職歴」を紹介する必要があったのは、「こんなに素晴らしい経営陣が率いる、卓越した企業です」と力説したかったわけなのですが、日本式の履歴書では、ちょっと説得力に欠けるでしょう。

だって、どこの小学校を出ているとか、何年に大学に入ったとか、そんなことは知らなくてもいい話です。

ついでに、生年月日とか、性別とか、顔写真とか、そんなものも必要はないでしょう。

「素晴らしい経営陣」を描く上で必要なのは、どんな経験を積み、どんな実績を上げたかという熱いメッセージ。そのメッセージを使って「ひたすら相手に売る」のです。

ですから、こちらのケースでは、間に立った方が直接ご本人たちにインタビューをして、アメリカ人の投資家向けに「職歴」「実績」を全部書き直したそうです。

いえ、この経営陣の方々は、東証マザーズに上場したベンチャー企業を「東証一部上場」まで成長させた実績を誇る方たちなのです。わたしよりもお若いのですが、さすがに学生時代から会社を経営していただけあって、「立派な経営者」のオーラを感じさせるのです。

そんな方々を紹介するときに、謙遜してはいけません。目につくように、素晴らしいことから書くのです。

履歴書だって同じことです。

(Photograph of résumé example taken from page 71, Designing the Perfect Résumé, by Pat Criscito, Barron’s Educational Series, 1995)

たとえば、シリコンバレーで転職先を見つけたいときには、「自分は何を探し求めているか(Objective)」を真っ先に書くのです。

ここでは、「責任とさらなる成長が見込まれる国際セールス・マーケティング職(A career in international sales/marketing with an opportunity for continued growth and responsibility)」などと、単刀直入に述べます。

次に、「探し求めるもの」を立証するために、「自分にはどんな能力があるか(Qualifications)」を箇条書きにします。

「結果を出せるセールスリーダーとして実績あり(Proven results-oriented sales leader)」とか「リサーチ、交渉、問題解決に卓越したスキルあり(Exceptional research, negotiating, and problem solving skills)」。

さらに、「日英バイリンガル(Bilingual in Japanese and English)」「中国語に堪能(Highly proficient in Chinese)」といった簡潔なうたい文句です。

その次に、「能力」があることを裏付けするために、どんな職歴(Experience)があって、どんな学歴(Education)があるかを書くのです。だからこそ、自分には新しい職を探し求める資格があり、あなたの企業ともスキルマッチするのだと。

このとき、職歴は一番新しいものから順に並べ、学歴は、通常、大学などの最終学歴に限定します。だって、最新の職歴が自分に最も深く関わることですから、大事なものから並べていくのです。

そう、履歴書の目的は、あくまでも「自分を売り込む」こと。これだけスキルがあるのだから、相手だって欲しいはず! と自信のあるところを盛り込むのです。

そういう点では、年齢、性別、顔写真なんて関係がありませんので、履歴書にも載せません。(アメリカの場合は雇用の法律が厳しいので、企業にとっても「そんなものを履歴書に書いてくれるな」といったところでしょう。)

まあ、なんとなく、学校の卒業年から年齢はわかりますし、名前から性別もわかりますが、「クリスさん」の場合は、男性か女性かはわかりませんよね。それこそ、面接で会ってみてびっくり、ということもあるかもしれません。

というわけで、ひとつの例として履歴書をとってみましたが、「履歴書は国によって違うんだ」と自覚した時点で、それは、ひとつの国際感覚を身につけたことと同じだと思うのです。

どんなことでも、「あ、なんとなく違うな!」と感じたら、それを頭にたたき込んでおくと、次回は何かの役に立つことでしょう。自身の役に立つだけではなくて、誰かに伝えて感謝されることもあるでしょう。それが、「感覚を養う」ことだと思うのです。

ですから、国際感覚を養う上で、外国語の習得は必須ではないでしょうし、逆に、仕事がバリバリできて、何かしらの感覚を持っている人の方が、国際人になりやすいのではないかと思えるのです。

そんな国際人が集まったとき、企業は「グローバル化」したと言えるのではないでしょうか。

先月、東京でお買い物をしているとき、変な日本語を耳にしました。「さきほど、わたくしがおっしゃったように」と、自分に対して尊敬語を使っているのです。

30を過ぎたと思われるいいオトナが情けない、と少々落胆したのですが、外国語うんぬんと言う前に、自国の言葉と文化を知るべきではないかと痛感したのでした。

そう、自国語でしっかりとモノを考え、仕事の感覚を培うことが先決なのではないでしょうか?

そうすれば、おのずと国際感覚だって身についてくるんじゃないでしょうか?

追記: 実は、英語の履歴書には決まった形式はないので、写真のような「ハウトゥー本」から、好きなフォーマットやデザインを選ぶのも良い案ではないでしょうか。

かく言うわたしも、転職するときに利用させていただきましたが、本屋さんで見つけた新品のわりに、たくさんの人が参照したような、くたびれた表紙になっていました。

まあ、履歴書の形式が決まっていないのも頭が痛いところですが、とくにIT業界では、ダラダラと長いものは嫌われますので、あくまでも「簡潔に!」がモットーでしょうか。

夏来 潤(なつき じゅん)