- ホーム > シリコンバレー・ナウ > 社会・環境 > 国民と市民: 政治家の目線はどこに?

国民と市民: 政治家の目線はどこに?

Vol. 156

国民と市民: 政治家の目線はどこに?

めでたくロンドンオリンピックも開幕し、スポーツが繰り広げるドラマにくぎ付けになる季節がやって来ました。

世界対抗のイベントが開かれると、いつも祖国の活躍ぶりが気になるのですが、そんな今月は、「国民」とか「市民」についてつぶやいてみたいと思います。

そのあとに、なつかしい製品のお話も続きます。

<「国民」の独り言>

普段は、あまり小説を読むことはないのですが、今、人気絶頂の東野圭吾氏の作品を手に取ってみました。

『秘密』という長編小説で、ある男性が妻と娘を事故で失ったところから始まる、ちょっと不思議なお話です。

読み始めて、まず感じたことは、この小説は男性の視点に立ったストーリーなんだな、ということでした。女性にとっては「ふ~ん、男の人の頭の中って、こんなになってるんだぁ」と感心するような、男っぽいモノの見方とでも言いましょうか。

ついでに、和室の卓袱台(ちゃぶだい)に座っているような、どことなく日本家屋の生活空間を眺めているような感じもしたのでした。

それに比べて、宮部みゆき氏の長編小説『理由』を読んだときには、男とも女ともつかないような、中性的な視点を感じたのでした。

現に、この作品には主人公というのが定まってなくて、性別も年齢も違う人々が順繰りに主役を演じ、各々の視点でモノを見ながら、ひとつのストーリーを構成するような小説でした。

ついでに言うなら、「名探偵・浅見光彦」で知られる内田康夫氏の作品群は、どちらかというと第三者的な、登場人物からは引いた視点(ときに作者自身の視点)で書かれているのですが、いずれにしても、書き手が異なれば「視点」の取り方も大きく異なるわけですね。

小説家の「視点」は、政治の世界では「観点」と言うべきものでしょうか。そう、今の言葉で「目線(めせん)」。

よく「国民目線」とも呼ばれますが、政治家がどこからどこに向かって視線を投げかけているのか、ということですね。

それで、私事で恐縮ではありますが、この「国民目線」という言葉が大っ嫌いなのです。それこそ「ヘドが出るくらいに」または「むしずが走るくらいに」大嫌いな言葉なのです。

「国民目線」と耳にすると、政治家のこんな独り言が聞こえて来るような気がするのです。

「どれどれ、普段は高みにいるわたしが、わざわざへりくだって国民の視線でモノを考えてやろうじゃないか。いや、まじめに考えなくてもいい。なぜなら、庶民のことなんて、わたしにはまったく関係のないことだから。だが、少しくらいは、国民の立場で考えたふりをした方がいいな。そうしないと、昨今、有権者の受けが悪いからな。」

実は、わたしが「国民目線」という言葉を大嫌いになった瞬間があるのです。それは、テレビでこんなコメントを耳にしたとき。

日本政府が原子力なんとか委員会を設けようと、何人かの委員を指名しましたが、指名されたひとりが「これからは、国民目線に立って制度を見直していこうかと・・・」と発言した瞬間。

この「おばさん」は、東京電力の子会社に籍を置く人でしたが、たかが東電の子会社ごときで、ここまで自分を高みに置いているのかと、びっくりしたのでした。

なるほど、子会社がこうなら、親会社は推(お)して知るべし。戦時中の「半官半民・日本発送電」の体質が骨の髄まで染み込んでいるのだろうと、「官」のおごりの恐ろしさを感じたのでした。

東電がこうなら、「官」の権化である役所も、それを司る政治家も同じことなのでしょう。みなさん、ことさら「国民目線」になってみないと、一般市民の立場に立ってモノを考えることなんてできないのでしょうね。

だいたい、「国民」という言葉が存在することから不思議な気がするのですよ。

「国民」という言葉や認識が世の中に存在するならば、それに対峙する「何か」が存在しなければならいわけですが、この「国民 VS. 何か」の構造で「何か」に相当するものが、政治家とか官とか、いわゆる「民」に対峙する「力」なのでしょう。

「力」とは、「民」をコントロールするもの。体制(官僚政治)とか権力(市民生活への影響力)とか、「民」を操ろうとするもの。

わたしが「国民」という言葉を奇異に感じているのは、たぶん英語には「国民」に該当する単語が無いからでしょう。

いえ、たとえば、ある国の国民という意味で、countryman という言葉を使うことがあります。

ただ、こちらは単に「ある国に生まれ、そこに住む人(inhabitant)」の意味合いが強い言葉で、とりたてて「国民 VS. 力」の構図に当てはまるものではありません。

Fellow countrymen! 「我が国の同胞よ!」と、親しげに呼びかける言葉でもあります。

一方、日本語の「国民」に近い単語となると、citizen になるのかもしれません。「市民」と和訳される言葉ですが、これは「国民」の意味合いでよく使われるものです。

たとえば、citizens of the United States というと、「米国民」ということになります。

そして、アメリカの政治家は、こんな表現を好んで使います。

We the citizens of the United States つまり「わたしたち、アメリカ市民」

法的な狭義では、米国の市民権(citizenship)と選挙権を持つ住民(米国生まれか、米国に帰化した移民)という意味ですが、広義には、単にアメリカに住んでいる住民という含蓄もあるのでしょう。

演説では、My fellow citizens! 「わたしの同胞である米国民たちよ!」と呼びかけることもあります。親しみを込めながらも、仲間を鼓舞するような呼びかけになります。

この citizens という言葉の代わりに、単に people(人々)を使うこともあるでしょう。

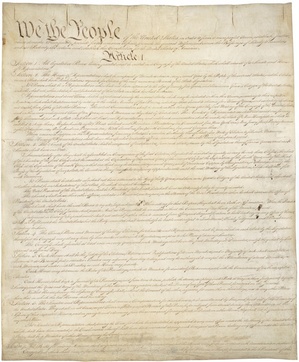

We the people of the United States 「わたしたち、アメリカに住む者」と、ごく簡潔な表現です。

米国憲法の冒頭(写真)に出てくる主役でもあります。

それで、このような政治家が好んで使う表現に共通することは、「政治家である自分は、国民の中にある」という自覚だと思うのです。

We the people とか、we the citizens というのは、あくまでも政治家は国民と一体であって、「国民 VS. 力」といった、コントロールする側とされる側の構図にはないことを表明した言葉だと思うのです。

つまりは、「政治家は国民の代表者であって、決して権力ではない」という認識があるのではないかと感じるのです。

いえ、わたしは決してアメリカを賛美しているわけではありません。もちろん、アメリカの政治家の中にも、社会的名誉や権限、私利私欲ばかりに目を向けている人もいるでしょう。

ただ、そんな政治家にしたって、「国民 VS. 力」の片鱗を見せただけで、アメリカ国民にそっぽを向かれ、政治生命を失ってしまうのではないかとも思えるのです。

と、いろいろゴチャゴチャとつぶやいてしまいましたが、そんなわけで、「国民目線」という言葉は大っ嫌いだし、そんな表現があること自体、なんだかヘンテコな感じがするんですよ。

<カシオのデジタルカメラ一号機>

話はガラッと変わります。

先日、連れ合いが、何年かぶりに昔の同僚からメールを受け取りました。シリコンバレーのスタートアップ会社で共に働いた仲間で、彼女が南カリフォルニアに引っ越してからは、連絡も途絶えていたのでした。

突然のメールの主旨は、こんなものでした。

二、三日前、親戚を招いてパーティーを開いたんだけど、その場でデジタルカメラの話題になったのよ。わたしは、あなたが日本からデジタルカメラを買って来て、会社で披露したのを覚えているから、最初にデジタルカメラが登場したのは、1995年だと主張したの。そしたら、「いや、もっと遅いはずだ。だって、アメリカではそんなに早い時期に見たことがない」って反論する人がいたのよ。

わたしは、あの初めて見たデジタルカメラをよく覚えているの。だって、びっくりしちゃったんだもの。だから、もしもあのときのカメラを持っているようだったら、お借りすることはできないかしら? あの反論した親戚に、実物を見せたいのよ。

どうやら「親戚の鼻を明かしたい」という主旨のようではありますが、話題になっていたデジタルカメラとは、その名も「Casio QV-10(カシオ キューヴィー・テン)」。

日本のカシオ計算機が、1995年3月に発売した、一般向けデジタルカメラ第一号機です(写真はWikipediaより)。

まあ、最初にデジタルカメラをつくったのは誰でしょう? と問われれば、アメリカのイーストマン・コダック社の方だそうですが、それを誰もが持ち歩けるサイズに小型化し、なおかつ、実用に耐えうる解像度を実現したのが、カシオの QV-10。

左端にあるレンズがクルッと回転するおもしろいデザインで、角度を調整しながら、被写体が撮れます(写真はWikimedia Commonsより)。

そして、なんと言っても、被写体を覗くファインダーの代わりに、液晶画面を採用したところ(!)が画期的でした。画面は小さく、画質もあまり良くありませんが、今の「ファインダーを覗かない」デザインの先駆けとなりました。

さらに、ケーブルでパソコンにつないで画像を簡単に取り込めるようにもなったので、フィルム不要の便利さと相まって、消費者に「デジタルカメラ」の概念が受け入れられるきっかけとなった、輝かしい製品なのです(写真はdigicamhistory.comより)。

個人的には、デジタルカメラは世界の文化を変えてしまったほどにスゴい機能だと思っているのですが、大事なのは、最初に誰がつくったかではなくて、最初に消費者に広まったのは、 QV-10 のような、わかりやすくて、使いやすい製品だったということなのです。

というわけで、新しいモノに目がない連れ合いは、発売とほぼ同時に QV-10 を購入し、シリコンバレーの同僚たちに「どうだ、すごいだろう!」と披露したのでした。

それをずっと覚えていた人がいるくらい、シリコンバレーの人にとっても印象深い製品だったわけです。

この「カシオ QV-10」に続いて、1998年には「オリンパス Camedia C-900」を購入しました。ポップアップ式ストロボが付いて、3倍ズームレンズ搭載機としては、世界最軽量のモデルでした(写真はオリンパス社サイト『カメラの歴史』より)。

が、残念ながら、今はどちらも手元にありません。デジタルカメラの黎明期に出た製品は、すべて慈善事業に寄付してしまったのでした・・・。

こんなことなら、大事に取っておけばよかったねと後悔したことでしたが、まあ、デジタルカメラのような「消耗品」を全部保存していたら、どれだけ収納スペースが必要になるかわかったものではありません。

だって、テクノロジーの世界は、日進月歩。昨日の新製品も、明日には追い抜かれているかもしれない運命にあるのです。

だからこそ、絶えず前向きなのが、エンジニアの気質です。そう、昨日より今日、今日より明日が一歩前に進んでいられるような、上向きのベクトル。

昨日の作品を見て、「穴があったら入りたい」くらいに恥ずかしいと思わなければ、それは、現状維持にもならない、退屈な下向き曲線。

だから、そんな退屈はイヤだって、みんなががんばる上向きベクトルに支えられてきたのが、日本という国なのでしょう。たとえ上から押さえつけられようとも、「そんなの関係ないじゃん!」って、はねつける強さがあるのです。

夏来 潤(なつき じゅん)

次号のお知らせ: 次回8月号は、新しいモバイルサービスを取り上げ、8月8日に掲載する予定です。